Quels sont les rôles de la médecine dans la fabrique d’individu.es de genre feminin ?

Parce que j’ai dysfonctionné dans ce monde, on m’a envoyée à l’HP. J’en suis ressortie avec une identité bien ficelée de dépressive suicidaire. Certaine, pendant plusieurs années, que ce terme recouvrait toute la réalité de mon être. Cela m’a pris un temps “fou” pour m’en départir.

Parce que cela va faire cinq ans que je n’ai plus eu de rapports avec un psychiatre ou avec l’institution… Parce que les ami.es qui m’entourent ne me regardent pas comme ça, mes identités de dépressive puis de psychiatrisée se sont dissipées, lentement. Réveillée, sortie de la ouate brumeuse des psychotropes, j’ai eu le loisir de considérer les nouvelles places que j’occupe dans ce monde et ce qui vient les fabriquer. Une des places qui m’échoit, par pur hasard, est celle d’« être une femme ». Par “femme” j’entends que je suis de ces êtres dotées d’un appareil génital de gestation, donc tenue de vivre dans ce monde bardée des aliénations dévolues à mes semblables. La biologie, en m’assignant à un sexe, permet au monde social dans lequel j’évolue de me coincer dans un genre.

Anatomiquement parlant, il est indéniable que je possède un utérus, un vagin, des trompes de Fallope, un clitoris, etc… Et, comme de bien entendu, il existe tout un pan de la médecine qui s’intéresse à moi uniquement pour ça.

Et si, parce que je suis biologiquement une “femme”, la médecine s’intéresse à moi, il me semble évident que je dois m’intéresser à la médecine, aussi, en tant que femme.

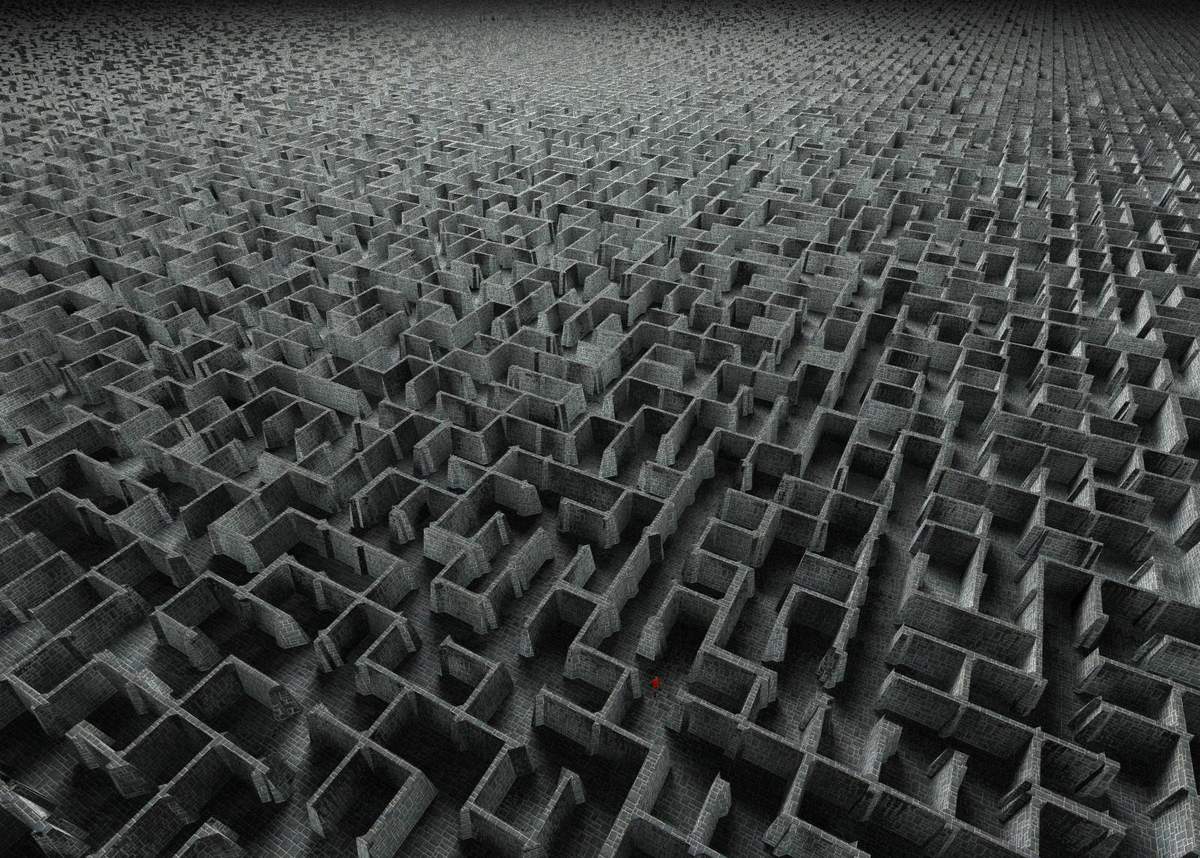

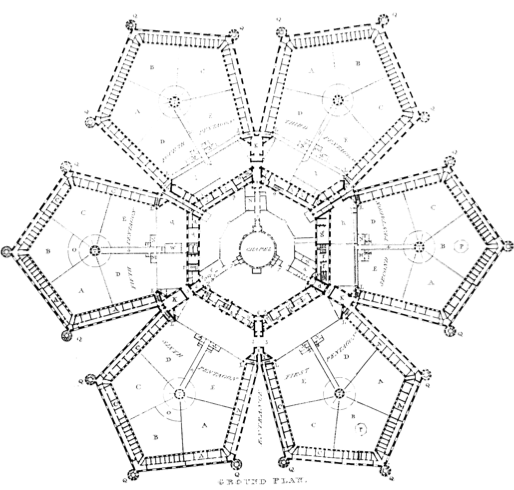

Le point de départ de cette passion de critiquer tous les aspects de la science médicale est simple. Les médecins ont un rôle social évident, parce que la science qu’ils appliquent selon divers contextes historiques, culturels, géographiques, est un tank à créer des frontières scientifiquement assises entre les individu.es. C’est la science médicale qui crée et valide les catégories binaires entre sains et fous, féconds et stériles, hommes et femmes, vivants et morts… Pour le dire net et clair, c’est de la médecine que naissent les lignes de démarcation entre ce qui relève du normal et ce qui relève du pathologique. Or, quelle organisation sociale et politique peut se passer de trier les personnes qui sont à même de participer à la vie publique de la manière que l’on attend d’elles, de celles qu’il est judicieux ou nécessaire d’écarter ? Avoir une population à gérer implique de savoir la trier pour l’administrer le plus efficacement possible, dans les buts qu’un pouvoir se fixe. Comment dire mieux qu’il est crucial, pour n’importe quel pouvoir qui prétend gérer une population, de s’assurer de l’appui d’un corps médical fort et cohérent. Donc de lui réserver une place de choix, une place honorifique autant qu’influente, pour l’aider à créer, maintenir et perpétuer un ordre social établi.

Du coup, je m’intéresse moins aux professionnels qui composent le corps médical, qu’à la fonction sociale qu’ils remplissent. Parce que je suis intimement persuadée que les fonctions que nous occupons dans le monde et surtout celles que nous occupons avec succès déteignent sur nous, au point de nous conformer à elles. On me dira qu’il existe des gynécologues tout à fait sympathiques, comme il existe des psychiatres critiques de leurs pratiques, je ne le nie pas, je le sais bien, simplement, je m’en bats l’œil. Parce que ça ne m’aide pas du tout à penser ce qui structure ce monde. Ce qui m’intéresse, c’est le ciment de ce bordel, c’est comment la médecine soutient des ambitions politiques en termes de gestion de population ? Comment la médecine se fait garante d’un ordre social et contribue à le valider ? Et surtout, quel impact cela a sur chacun.e des patient.es que nous sommes ? En bref, comment les rapports médicaux nous conforment au rôle utile que l’on attend de nous ?

Je dirai rapidement que si je m’attache parfois dans ce texte à marquer que l’on peut consulter indifféremment des gynécologues hommes ou femmes, tous et toutes pour moi, indépendamment de leur assignation genrée, servent les intérêts de la médecine donc de leur classe sociale, avant de servir ou de défendre les intérêts de leur classe de sexe.

Face aux médecins, je ne suis qu’une individue. Tout ce qui m’arrive semble contenu uniquement dans mon être, abstraction faite de la vie que je mène. Comme si je n’existais qu’en tant que moi. Comme si mes conditions de vie ou les rapports que j’entretiens avec les autres pouvaient n’avoir aucun impact sur l’émergence de symptômes à éradiquer. Pourtant à mon âge, je sais trop bien que grincer des dents la nuit et avoir la mâchoire crispée en permanence n’est pas qu’un problème orthodontique. J’ai beau vivre dans un joli petit bourg du piémont pyrénéen, des centrales nucléaires se construisent à tout va, des sans-pap’ sont raflé.es quotidiennement, des fachos manifestent à tous les coins de rues en donnant leur avis sur comment je dois faire bon usage de mon ventre, je dois voler ma bouffe pour pouvoir bien manger, les chambres d’isolement des hôpitaux de France et de Navarre sont pleines à craquer… et plus encore. Mais rien de tout cela ne me ferait serrer les dents.

Face aux médecins, je ne suis qu’une individue. Tout ce qui m’arrive semble contenu uniquement dans mon être, abstraction faite de la vie que je mène. Comme si je n’existais qu’en tant que moi. Comme si mes conditions de vie ou les rapports que j’entretiens avec les autres pouvaient n’avoir aucun impact sur l’émergence de symptômes à éradiquer. Pourtant à mon âge, je sais trop bien que grincer des dents la nuit et avoir la mâchoire crispée en permanence n’est pas qu’un problème orthodontique. J’ai beau vivre dans un joli petit bourg du piémont pyrénéen, des centrales nucléaires se construisent à tout va, des sans-pap’ sont raflé.es quotidiennement, des fachos manifestent à tous les coins de rues en donnant leur avis sur comment je dois faire bon usage de mon ventre, je dois voler ma bouffe pour pouvoir bien manger, les chambres d’isolement des hôpitaux de France et de Navarre sont pleines à craquer… et plus encore. Mais rien de tout cela ne me ferait serrer les dents.

Pourtant n’être qu’une individue serait presque enviable en termes de rapports avec les médecins. Parce que face à un technicien de la médecine, je me sens surtout une espèce d’amas d’organes saucissonables, en ce que je suis alternativement et séparément surtout, des dents, un estomac, une peau ou des poumons et le plus souvent un sexe.

Un sexe parce que je fais partie de cette catégorie d’êtres désignées comme féminins par la biologie.

Et en tant qu’être féminin, je consulte un médecin plus souvent qu’à mon tour, et ce pour aucune pathologie d’aucun ordre, si ce n’est celle d’être née dotée d’un clitoris plutôt que d’un pénis, et ce faisant de l’immense charge de perpétuer notre délicieuse espèce. À ce titre, je suis logée à la même enseigne que la moitié de la population française, à la louche.

Alors je me demande si, et si oui comment, les médecins qui exercent leur science gynécologique sur nous nous conforment à ce rôle social peu enviable qu’est celui d’ « être une femme » et par quels biais. Quelles sont les aliénations spécifiquement féminines que les médecins reconduisent chez nous, afin que nous connaissions sur le bout des doigts ce rôle, historiquement fondé par la médecine occidentale, de mineures éternelles, d’inférieures par nature, qui nous est inculqué de toutes parts ?

Les malades de constitution

En France, nous sommes particulièrement médiquées. Nous prenons plus de somnifères, d’anxiolytiques, de neuroleptiques, de régulateurs de l’humeur que les hommes. Et il est important de noter qu’à symptômes similaires avec les hommes, c’est à nous qu’on refile le plus souvent des psychotropes.

Et puis nous prenons fréquemment des médicaments pour nous soulager des douleurs de nos règles. Nous prenons des antidouleurs pour pouvoir gérer de front un moment bien particulier de notre cycle menstruel et nos engagements. Prendre ces médocs nous permet de travailler alors que nos corps sont prioritairement occupés à tout autre chose. De surcroît, prendre des antidouleurs nous permet de faire comme si de rien n’était, de taffer tout en vivant la desquamation de nos endomètres, dans le silence. Et avec le sourire. Parce que nous n’avons pas le choix. Toutes nous travaillons, pour une boîte, comme artisanes, à élever des enfants, à tenir une vie domestique, bref nous vivons ici-bas… Et nous devons rester actives et performantes trente jours par mois, comme les hommes. Parce que nous sommes nées dans un monde dont les hommes sont la référence. Parce que le modèle masculin est l’étalon de performance auquel nous devons nous conformer. Or cet idéal de présence au monde, ce modèle de performance masculine trois cent soixante-cinq jours par an, nie nos particularités. Plus retords encore, on nous enjoint à nous conformer à ce modèle masculin en instillant en nous un désir d’égalité entre les sexes. Une des énormes supercheries de notre époque. Moi je ne veux pas être l’égale d’un homme, je m’en contrefous. Je veux valoir pareil qu’un homme. Je ne veux pas être différente et pouvoir prétendre à l’égalité si je la mendie ou si je l’exige. Je ne veux être ni inférieure, ni supérieure, ni égale. Je veux être semblable. Je veux pouvoir vivre les particularités liées à mon anatomie, et mes règles entre autres, comme de banales particularités. Si j’ai longtemps vécu mes règles comme une épreuve handicapante, diminuante, comme un truc un peu dégueu, c’est parce que je vis dans un monde organisé par, pour et à la mesure des hommes, qui par définition n’ont pas de règles. Parce que je ne me sens pas humiliée par bien d’autres de mes particularités physiques quand je dois les assumer. Quand au soleil, certaines copines se dorent le visage, les bras, la poitrine alors que je m’ensevelis sous des lunettes, chapeaux et foultitude de couches de tissu parce que ma peau est claire, je ne me sens pas en défaut, juste particulière dans une situation donnée.

Donc, contrairement à ce que Freud voudrait me faire avaler, je ne désire pas ardemment être dotée d’un pénis. Si je souffre d’être une femme, ce n’est pas parce que je voudrais être un homme. C’est absurde. C’est parce que c’est dur d’être une femme dans un monde à mesure masculine. Comme ce doit être dur d’être noire dans un monde de blanches. Comme ce doit être dur de n’avoir pas de jambes dans un monde de bipèdes. Comme c’est dur d’être une enfant dans un monde d’adultes. Comme ce doit être dur d’être un cochon dans un monde où ça passe son temps à bouffer de la charcuterie. Si je souffre d’être une femme, c’est surtout parce que le fait de posséder ce super organe qu’est mon clitoris réduit mon être très notablement. Parce que je possède un utérus, je devrais être différente. Et différente, quand on est une femme, revient à dire inférieure, ou au mieux complémentaire d’un homme. Bref, n’existant pas en soi. N’ayant pas de valeur intrinsèque. C’est bien plus ça qui m’assomme, de devoir me comparer à, ou m’allier à, ou servir des hommes pour avoir une valeur. Je ne veux pas être cantonnée par une simple spécificité anatomique à une vie de compagne, à une vie domestique et maternelle. Parce que ce n’est pas le fait de posséder un clitoris qui fait de moi cet être doux, fragile, réservé, enthousiaste à l’idée de passer une journée à ranger la baraque ou à garder des enfants, ou à m’occuper des bobos des autres ou à les écouter d’une oreille attentive et réconfortante, ou tout à la fois. Non, c’est la manière dont on m’a enseigné que je devais me conduire parce que je possède un clitoris qui fait de moi cette caricature de femme.

Donc, contrairement à ce que Freud voudrait me faire avaler, je ne désire pas ardemment être dotée d’un pénis. Si je souffre d’être une femme, ce n’est pas parce que je voudrais être un homme. C’est absurde. C’est parce que c’est dur d’être une femme dans un monde à mesure masculine. Comme ce doit être dur d’être noire dans un monde de blanches. Comme ce doit être dur de n’avoir pas de jambes dans un monde de bipèdes. Comme c’est dur d’être une enfant dans un monde d’adultes. Comme ce doit être dur d’être un cochon dans un monde où ça passe son temps à bouffer de la charcuterie. Si je souffre d’être une femme, c’est surtout parce que le fait de posséder ce super organe qu’est mon clitoris réduit mon être très notablement. Parce que je possède un utérus, je devrais être différente. Et différente, quand on est une femme, revient à dire inférieure, ou au mieux complémentaire d’un homme. Bref, n’existant pas en soi. N’ayant pas de valeur intrinsèque. C’est bien plus ça qui m’assomme, de devoir me comparer à, ou m’allier à, ou servir des hommes pour avoir une valeur. Je ne veux pas être cantonnée par une simple spécificité anatomique à une vie de compagne, à une vie domestique et maternelle. Parce que ce n’est pas le fait de posséder un clitoris qui fait de moi cet être doux, fragile, réservé, enthousiaste à l’idée de passer une journée à ranger la baraque ou à garder des enfants, ou à m’occuper des bobos des autres ou à les écouter d’une oreille attentive et réconfortante, ou tout à la fois. Non, c’est la manière dont on m’a enseigné que je devais me conduire parce que je possède un clitoris qui fait de moi cette caricature de femme.

Ceci étant dit, je commence seulement à concevoir combien ce personnage de femme m’enferme et me nie. Ce personnage féminin que l’on a activement nourri en moi de toutes parts, à l’école, dans la rue, dans la famille, dans le métro, dans des soirées, dans mes histoires amoureuses, au cinéma, dans la littérature… Et je ne fais que pressentir combien ce personnage a été activement fabriqué, aussi, par la manière dont je suis considérée par la médecine et traitée par ses praticiens.

Fabrique de l’ignorance et contraception

Aux alentours de mes seize ans, parce que j’ai une histoire “sérieuse” avec un garçon, je vais pour la première fois voir une médecin alors que je ne suis pas malade. J’y vais en prévention, je n’ai encore jamais “fait l’amour” avec qui que ce soit. J’y vais parce que je suis une “femme”, et que sur le point d’entrer dans ma “vie sexuelle active”, je passe par la case gynéco. Une espèce de rituel de confirmation de ma condition. Quand nous ferons l’amour avec ce garçon, et parce que c’est notre première fois à tous les deux, parce que nous nous croyons protégés des MST, il n’utilisera pas de capote. Il n’aura aucune question à se poser. Je suis contracéptée. La question de notre fécondité n’est pas la sienne. Elle m’échoit à moi, parce que je suis celle qui possède l’utérus.

Plusieurs choses m’apparaissent aujourd’hui très fort en relisant ce moment-là de ma vie d’adolescente.

D’abord, qu’une “vie sexuelle active” semble devoir être faite de rapports fécondants. Donc de rapports de pénétration hétérosexuels selon un schéma d’un classicisme déroutant. Un homme pénètre une femme et éjacule dans son vagin. La contraception ne semble pas avoir d’autre fonction que de nous protéger des conséquences de rapports sexuels excessivement conformes. Donc de nous rendre disponibles à ce genre de rapports, sans aucune excuse.

Ensuite que la médecine, en libérant certaines femmes du joug de la maternité non-choisie, en leur autorisant l’accès à une contraception médicale, a pour “effet secondaire” de soulager tous les hommes de cette question. La contraception sous sa forme actuelle, médicalisée, légiférée, organisée, vient asseoir un schéma de rapports hétérosexuels sans nuances ni imagination ni partage de la prise en charge des risques de grossesse. Combien d’hommes, aujourd’hui, à l’âge de leurs premières éjaculations, se font prendre à part par des plus experimenté.es pour s’entendre dire qu’à partir de ce moment, ils sont féconds ? Donc qu’ils peuvent lors de rapports sexuels avec pénétration mettre enceintes leurs amies, et qu’ils en seront responsables au moins pour moitié. Parce que c’est quand même étonnant de pratiquer une contraception pour deux. Et non que chacun.e prenne en charge ses envies ou désirs de se reproduire ou non.

Mais de cette expérience, j’apprends surtout que je ne suis pas un être particulier, parce que j’ai seize ans, on me propose la pilule. Que je sois oublieuse à souhait n’entre à aucun moment en ligne de compte. Quelques mois plus tard, quand je serai terrorisée à l’idée d’être enceinte parce que je me suis retrouvée au bout d’une plaquette avec deux pilules non ingérées, j’en concevrai une honte et une culpabilité terribles. De cette consultation j’apprends que je suis un type de femme, le type “jeune ado” entrainant automatiquement une prescription de pilule.

Mais surtout, je compte si peu que l’on se permet de modifier toute la structure hormonale de mon être en omettant purement et simplement de me tenir au courant du fonctionnement de la pilule sur ma physiologie. On ne me dit pas que la pilule fonctionne sur le modèle hormonal du développement d’un fœtus dans mon organisme. Ou si l’on estime que les quelques heures de SVT consacrées à la question sont suffisantes, on se cache derrière son petit doigt. Aujourd’hui, je constate que quantité de femmes ne savent pas que leur contraception fonctionne en faisant croire à leur corps qu’elles sont enceintes. Le plus grave étant qu’elles l’ignorent. Bien sûr que je pense que le choix d’une contraception hormonale est forcément le bon s’il convient à la personne qui le fait. Mais je pense aussi qu’un vrai choix ne peut se faire qu’en connaissance de cause. Et moi je n’aime pas tellement découvrir toute seule après dix ans de pilule que je me fais croire que je suis enceinte et puis non, boum, une autre hormone dans ta tronche tout compte fait, allez hop, et comme ça tous les mois depuis dix ans. Et je ne dis pas que j’aurai refusé la pilule à cette époque en le sachant. Je ne dis même pas que je ne reprendrai pas la pilule dans ma vie. Je dis juste que j’aurais bien aimé être au courant. En fait, je dis que c’est la moindre des choses. Je dis que mon ignorance crasse de mon corps a été nourrie aussi à ce moment-là de ma vie. Je dis que si des centaines de femmes ignorent comment fonctionne leur contraception, ce n’est pas parce qu’elles sont complètement ignares ou inaccessibles à la raison. Personnellement, j’ai subi comme une évidence le chambardement hormonal de tout mon être pour que mes amants n’aient jamais à se poser la question de leur fécondité. Et je dis que le mépris de mon intégrité physique, en regard de mon investissement actif dans le bien-être et le confort des hommes qui m’entourent, a été consolidé par mon rapport à la contraception.

Fabrique de la culpabilité et éradication de nos exigences

Après avoir découvert ce que je me faisais en prenant la pilule, après avoir été très humiliée de mon ignorance, après cinq années de prise de psychotropes de toutes sortes liés à mon parcours psychiatrique, j’ai décidé de vivre un peu dans mon vrai corps. C’est-à-dire un corps non modifié chimiquement. J’ai donc pris la décision de me faire poser un stérilet au cuivre. Et je me suis rendue compte qu’alors même que je n’étais plus psychiatrisée, il était difficile d’amener une médecin à considérer comme valables mes impératifs et mes singularités, ma vraie vie. Une vraie vie qui donc ne peut pas correspondre parfaitement aux résultats de tests en laboratoires sur l’efficacité en soi de méthodes contraceptives. Parce que si la pilule testée en laboratoire est efficace à 99%, c’est tant mieux, mais il faut arriver à considérer que je ne vis pas dans un laboratoire. Ça a été dur de faire entendre à cette gynéco que j’avais le droit de faire des choix, même s’ils étaient un peu décalés par rapport à sa conception ferme et définitive de la meilleure contraception indiquée dans tel moment de ma vie, vue ma situation.

Après avoir découvert ce que je me faisais en prenant la pilule, après avoir été très humiliée de mon ignorance, après cinq années de prise de psychotropes de toutes sortes liés à mon parcours psychiatrique, j’ai décidé de vivre un peu dans mon vrai corps. C’est-à-dire un corps non modifié chimiquement. J’ai donc pris la décision de me faire poser un stérilet au cuivre. Et je me suis rendue compte qu’alors même que je n’étais plus psychiatrisée, il était difficile d’amener une médecin à considérer comme valables mes impératifs et mes singularités, ma vraie vie. Une vraie vie qui donc ne peut pas correspondre parfaitement aux résultats de tests en laboratoires sur l’efficacité en soi de méthodes contraceptives. Parce que si la pilule testée en laboratoire est efficace à 99%, c’est tant mieux, mais il faut arriver à considérer que je ne vis pas dans un laboratoire. Ça a été dur de faire entendre à cette gynéco que j’avais le droit de faire des choix, même s’ils étaient un peu décalés par rapport à sa conception ferme et définitive de la meilleure contraception indiquée dans tel moment de ma vie, vue ma situation.

Je ne veux plus d’hormones, je veux un stérilet au cuivre. J’ai 28 ans, oui, je suis en couple depuis des années, avec un type très chouette et ma situation est aussi stable que j’en suis capable. Non, cependant je ne pense pas faire d’enfants dans les temps qui viennent. Non, ça n’est pas du tout une préoccupation dans ma vie actuellement. Oui, évidemment, il est au courant. Non, je ne reviendrai pas dans deux mois en ayant changé d’avis. Mais c’est quoi ce plan ? Oui, je suis une “femme”, et je sais prendre une décision qui m’engage sur plus d’une demi-seconde. En revanche, si on finit par accepter de me mettre un petit bout de cuivre dans l’utérus, pardon d’exister pour de vrai, mais j’espère bien pouvoir dire dans l’heure ou la semaine qui suit qu’en fait non, ça me gêne ou ça me terrorise, ou ça m’obnubile tellement que je ne peux pas le supporter. Du coup, j’ai enduré des règles en continu pendant près de dix mois. Mais c’est vrai que je ne vois pas bien comment la pression qu’il y a vraiment intérêt à ce que ça le fasse pour quelque chose que l’on n’a jamais éprouvé peut aider à vivre sereinement un choix de contraception dans un minimum de respect et d’intelligence de son corps. Surtout quand on trimbale, comme moi, un mépris de son corps bien arrimé. J’ai fini par me faire retirer ce stérilet au bout de deux années de cohabitation douloureuse et diminuante.

Il est vrai que j’en avais entendu des atroces préventions. Faites pour une bonne part d’approximations éhontées et de préjugés contenus tout entier dans l’appellation de stérilet. Et qu’attention, je peux vivre une grossesse extra-utérine. Et que je me prépare à vivre une inflammation quotidienne de mon utérus. Et que mes règles risquent d’être beaucoup plus abondantes et beaucoup plus douloureuses que lorsque j’étais sous pilule… Et que j’accepte de prendre le risque, certes infime, mais tout de même il faut le savoir, de devenir stérile. Rétrospectivement, je trouve signifiant que pour une prescription de pilule on ne m’ait jamais demandé si j’étais une fumeuse invétérée, s’il n’y avait pas d’éventuelles interactions médicamenteuses foireuses avec tous les psychotropes que j’ingurgitais à l’époque, si cela ne faisait pas dix ans que je prenais les mêmes hormones au quotidien… Non, à l’époque tout le monde était surtout soulagé qu’une suicidaire comme moi soit bien gardée de la possibilité de produire un pauvre gosse qu’elle n’aurait pas pu élever convenablement.

Alors qu’aujourd’hui, dans ma situation, accepter de prendre le risque de devenir stérile constitue un début d’anormalité. Et puis tout à fait indépendamment de la question qui nous préoccupe, un stérilet, c’est malheureux, mais ça ne remplit tous les mois les caisses des labos français qui sont plus que bien placés sur le marché de la pilule.

Dans ce rapport gynécologique précis, le choix du sterilet au cuivre, j’ai bien conscience d’avoir accepté pour obtenir la contraception de mon choix, de me sentir coupable et gênée d’avoir des exigences personnelles. J’ai senti que j’avais à me justifier, ou du moins à m’expliquer sur des choses qui ne regardent personne d’autre que moi. J’ai su que j’avais réussi l’entretien, que j’allais avoir ce que je voulais. Il est heureux que j’aie su articuler mes exigences un peu clairement, et que je me sois sentie assez en forme ce jour-là. Sous Loxapac, par exemple, je n’en aurais sûrement pas été capable. En revanche, je n’ai pas eu la force d’avoir des exigences au long cours. Je n’ai pas su estimer assez mon corps pour affirmer qu’on a le droit d’essayer autre chose que ce qui nous est proposé d’emblée, sans avoir à le payer si cher. Pour reconnaître que je n’étais pas forcément la dernière des connes, des chieuses haute catégorie d’avoir tenté. Parce que je ne pouvais pas le savoir, avant de l’avoir éprouvé, que je n’allais pas le supporter ce petit bout de truc qui fait de mon utérus une terre hostile aux spermatozoïdes.

Néanmoins, les deux entretiens avec la gynéco ont quand même eu le mérite de me mettre sous les yeux un mécanisme assez intéressant du rapport gynécologique. Les rapports que nous entretenons avec les médecins chargés de prescrire nos contraceptions et certains de nos avortements sont évidement assez particuliers. Une de ces particularités réside dans le fait que nous allons, dans ces cas-là, consulter des gynécos alors que nous ne sommes pas malades. Nous venons chercher la solution médicale et légale à une décision que nous avons prise. Ce n’est pas commun, à bien y regarder, d’aller chez le médecin et d’y chercher principalement un technicien capable, autorisé légalement à nous faire ou à nous prescrire ce dont nous seules validons l’utilité et la pertinence. Ce n’est pas exactement la même chose lorsque nous nous rendons chez le dermato par exemple. Si je vais consulter parce que j’ai un drôle de truc sur le bras, je ne suis qu’une question, une demande, une attente, une douleur aussi ou une crainte. Je ne suis décisionnaire de rien de ce qui va se jouer. Ce sera à l’expert de m’informer de ce dont je souffre et des méthodes dont le corps médical dispose pour éradiquer mon symptôme. Lorsque je vais chez le gynéco pour une contraception ou une demande d’IVG, le plus souvent je sais ce qui m’arrive, je sais comment cela s’appelle, j’ai produit mon diagnostic, et je sais ce que je veux comme solution. Si j’hésite, c’est principalement sur la méthode. Je fais moi-même mon indication thérapeutique. Or, les médecins de par leur formation et dans leur pratique quotidienne, entretiennent peu ce genre de rapports avec leurs patient.es. Je comprends ainsi les justifications que l’on m’oblige à égrener : comme un moyen pour les praticiens de reprendre le contrôle de la situation, de réaffirmer leur pouvoir dans le rapport soignant-soignée, tout en m’abreuvant des stéréotypes dont ils sont pétris jusqu’à la moelle.

Et moi, du coup, cela me ré-assigne à la place de femme qui m’est dévolue. Cela contribue à me faire intégrer qu’une femme n’a le droit d’exister qu’en s’excusant et en se justifiant de ses choix. Surtout lorsque mes choix ne sont pas tout à fait conformes à ceux que l’on attend du type de femme auquel je suis supposée correspondre. Et si je me suis gourée, le terrain est bien préparé pour que je sois disposée à les payer de ma personne, ces choix pas dans la ligne.

Et surtout, il me faut toujours garder à l’esprit la représentation de la femme et ne pas trop m’en écarter si je veux obtenir ce que je désire dans une consultation gynécologique. Il faut que je m’attache à policer en moi ce qui n’est pas de l’ordre du stéréotype féminin si je veux arriver à mes fins. Parce qu’une “femme” ne peut vouloir se réaliser qu’au sein d’un couple stable et avoir des enfants autour de trente ans. Une “femme” ne se demande pas, quand elle est en âge de se reproduire et que les conditions sont réunies, si tout compte fait, elle ne voudrait pas plutôt devenir dompteuse de lion, passer son permis poids lourd ou devenir ferronnière par exemple et au hasard. Non pas que ce soit impossible, pas du tout, c’est bien pire. Parce que ce serait tout à fait incongru.

Fabrique de l’hétérosexualité et de la maternité

Consulter un gynécologue, c’est aussi avoir intégré bon nombre d’aliénations typiquement féminines. C’est d’une certaine manière, dans ce monde d’hommes, être une femme qui a réussi. J’entends par là, réussi à devenir la femme que l’on attend, que l’on espère en chaque femme. Parce qu’aller consulter un gynécologue veut trop souvent dire être hétérosexuelle, installée dans un rapport de couple, et prendre en charge les désirs de non-reproduction ou de reproduction de deux êtres pratiquant des rapports sexuels fécondants.

Consulter un gynécologue, c’est aussi avoir intégré bon nombre d’aliénations typiquement féminines. C’est d’une certaine manière, dans ce monde d’hommes, être une femme qui a réussi. J’entends par là, réussi à devenir la femme que l’on attend, que l’on espère en chaque femme. Parce qu’aller consulter un gynécologue veut trop souvent dire être hétérosexuelle, installée dans un rapport de couple, et prendre en charge les désirs de non-reproduction ou de reproduction de deux êtres pratiquant des rapports sexuels fécondants.

Une amie m’a raconté avoir subi chez une gynécologue un laïus culpabilisant sur le mode c’est quand même pas croyable, de nos jours d’être à ce point irresponsable. Vous êtes au courant bon sang qu’il faut absolument avoir un moyen de contraception quand on a des rapports sexuels réguliers. L’idée même que cette amie puisse avoir des rapports homosexuels ne l’a pas effleurée une seconde. La médecin lui a même demandé ce qu’elle pouvait bien faire pour elle.

Parce que nous avons été fabriquées par ce monde, et que l’existence même d’un corps de métier comme la gynécologie organise notre ignorance donc notre dépendance, toutes, quels que soient nos choix en termes de pratiques sexuelles, quelles que soient nos particularités physiques, nous pouvons tomber dans la nécessité de consulter un professionnel. Parce que certaines peuvent développer un cancer du col de l’utérus. Parce que certaines ont des seins, certaines ont des règles, parce que si nous avons un vagin nous pouvons être violées, et tomber enceintes si nous sommes fertiles… et que rien de tout cela n’a à voir avec le fait d’être de vraies femmes, ou d’être hétérosexuelles, ou chargées de contraception… Même si l’on nous essentialise à grand renfort de démonstrations médicales vaseuses sur les fonctions anatomiques naturelles de nos corps, qui confortent trop souvent un sentiment d’anormalité, toutes nous avons des corps différents les unes des autres, quoi que l’on veuille nous faire croire. Mais nous restons construites pour dépendre d’une médecine spécifique à nos corps de porteuses d’utérus, féconds ou non. Et comme une bonne partie de nos états, de nos choix, sont médicalisés – faire du sexe, ne pas se reproduire, attendre un enfant, se décharger du poids d’une grossesse avant l’abandon ou l’infanticide… Nous devons parfois remettre des choix tous personnels entre les mains de professionnels. C’est regrettable, ça n’est pas de tout temps ni de toutes cultures. Mais ici et maintenant, c’est comme ça.

Et il est évident en papotant avec des copines aux orientations et aux pratiques sexuelles moins normées, que la gynécologie n’est pas pour elles. La gynécologie est faite pour répondre à des problématiques de gestion, même si elle permet de solutionner des problèmes individuels. Ce n’est pas du tout incompatible.

La gynécologie semble avoir pour fonction sociale principale d’encourager les êtres biologiquement féminins à intégrer, grâce à tous les appuis et secours de la science, une idée de leur nature. Et de nous conformer au rôle qui en découle. La gynécologie fabrique très notablement des femmes bien normées en étant officiellement une médecine de toutes les femmes mais en ne s’adressant qu’à ses bonnes élèves, celles qui ont des rapports fécondants, celles qui sont responsables de leur contraception, celles qui font le choix de la maternité dans les cadres sociaux valorisés…

La gynécologie impose notamment aux individues qui rentrent dans son champ d’action la problématique de la maternité comme une évidence du fait de posséder un appareil reproducteur de gestation de fœtus. Parce que socialement la femme n’a d’intérêt que lorsqu’on peut la contenir dans son essence reproductrice. Parce que cette fonction lie nos vies à un destin tout écrit de mère. Parce que cette fonction nous contient dans le sillon tracé de la production et de l’élevage d’enfants. Et ce rôle justifie historiquement, économiquement et socialement notre mise à l’écart de la vie publique, de la vie politique. En exterminant simplement en nous tout désir d’existence autodéterminée. “L’effet secondaire” est immédiat, les hommes ont la place pour tout le reste.

Mettre au monde un enfant semble être à mille égards pour certaines une expérience particulièrement riche, bouleversante et tout et tout… Mais je connais aussi des femmes qui ont rempli leur vie d’une foultitude d’expériences riches sans enfanter et sans en concevoir de manque particulier, pas plus que de n’être pas devenue chanteuse de bluegrass, experte en vinyles originaux des Rolling Stones ou reproductrice de blés anciens voués à disparaitre.

Parce que c’est inquiétant de voir resurgir en Espagne, avec la proposition de loi visant à restreindre terriblement les conditions de l’avortement ; parce que c’est inquiétant de lire entre les lignes ou en toutes lettres dans les manifs d’intégristes de tous poils ; parce que c’est choquant d’entendre dans les réactions face à la question de l’infanticide : que les femmes doivent savoir effacer leurs exigences, leurs désirs, leurs ambitions, pour faire passer le produit de leurs rapports sexuels fécondants avant elles. Et peu importe visiblement que ces rapports sexuels fécondants aient pu être violents, subis, contraints, marchandés, obtenus par chantage affectif ou financier… Les embryons, les non-né.es, les potentiel.les enfants, ont une place énorme en regard de la place accordée aux personnes bien vivantes, existantes que sont leurs éventuelles génitrices.

Et parce que c’est trop souvent en prouvant, en justifiant de l’impossibilité de pouvoir bien accueillir un enfant que l’on est le mieux traitées par les techniciens qui se chargent de nos IVG ou de nous prescrire des moyens de contraception. Nous devons faire état d’une situation de couple instable, d’une grande précarité financière, d’une trop grande jeunesse, ou d’avoir déjà des enfants. Parfois, on voudra même savoir si notre « compagnon », qui donc ne pratique vraisemblablement aucun moyen de contraception, est au courant, s’il est d’accord… On exige de nous la démonstration convaincante d’ô combien ce refus de l’étape indiscutée, inévitable et par définition épanouissante de la condition féminine qu’est la maternité est due à une détresse. Ou une incapacité. Et cette détresse comme cette incapacité doivent être validables par un homme, par un adulte si nous sommes mineures, et dans tous les cas par des médecins.

Il n’est pas question de nier qu’un avortement puisse être une étape très douloureuse de la vie d’une personne. Il est question de dire que dès l’instant où la « détresse » devient une norme attendue, il faut la questionner. Il est question de dire que si nous éprouvons de la honte, de la culpabilité ou un sentiment d’échec parce que nous avortons… nous devrions savoir nous féliciter tous les autres mois des années précédentes et à venir où nous ne sommes pas tombées enceintes. Donc reconnaître que de choisir quand et comment nous nous reproduisons reste, même en 2014, même en France, un combat. Ardu. De chaque mois.

Reconduction de soumissions spécifiques

Enfin, si la question de la maternité ou de l’hétérosexualité saute aux yeux quand on parle de gynécologie, je vois d’autres mécanismes de fabrication de la condition féminine qui sont reconduits par les rapports que nous entretenons avec nos experts. Et pas des moindres.

Enfin, si la question de la maternité ou de l’hétérosexualité saute aux yeux quand on parle de gynécologie, je vois d’autres mécanismes de fabrication de la condition féminine qui sont reconduits par les rapports que nous entretenons avec nos experts. Et pas des moindres.

Chez le gynécologue, nous avons appris que nos exigences, nos petites particularités, nos mécanismes de protection étaient au mieux ridicules, sinon complètement exubérants quand nous avons essayé de savoir, par gêne, par pudeur, par timidité, s’il ne serait pas possible s’il vous plaît de garder le tee-shirt pendant le frottis ou de remettre la culotte pendant la palpation des seins. Non, mais on peut garder nos chaussettes. Bon, du coup, quand on me dit après, vous avez des questions ? il va de soi que je n’en ai pas. Si les médecins que je consulte pour prendre soin du rapport que j’entretiens avec mon sexe n’ont pas trente secondes à perdre en déshabillage ou rhabillage qui suffiraient à me mettre un peu moins mal à l’aise, je me vois mal exposer en confiance toutes les craintes, les doutes et les questions qui me squattent l’encéphale. La fabrique de l’ignorance et la honte de notre ignorance puis la détestation de notre faiblesse s’ancre aussi dans de tout petits détails.

Chez le gynécologue, nous avons aussi appris très concrètement à nous abstraire de nos sexes. Nous avons appris très simplement, par expérience, que nous pouvions être mortes aux sensations lors de l’intrusion d’un speculum par exemple. Et nous avons aussi appris à taire les tiraillements, la gêne physique de l’intrusion, les sensations désagréables de peur de faire chier le médecin. De peur aussi de lui faire perdre son temps précieux. Et peut-être parce que nous pensions que toutes les autres le vivaient bien et que nous devions être la seule à être aussi douillette. Ou simplement parce que nous avons déjà bien intégré que les “femmes” sont par définition trop douillettes. Et que c’est le comble du ridicule d’avoir mal dans le sexe, et surtout, c’est la honte de le dire. D’ailleurs, c’est ce que l’on nous a dit « mais non, ça ne fait pas mal… », « c’est fini, vous n’avez déjà plus mal ». Et après quand j’ai fait l’amour avec des hommes en en concevant de l’ennui ou de la gêne, ou de la douleur, j’ai su l’endurer. Je savais le subir en me coupant de mon sexe, j’avais appris à le faire et j’ai trouvé cela normal. Aussi parce que j’avais appris que j’en étais capable. Et pas uniquement théoriquement. Physiquement. Et jamais je n’en étais morte d’autre chose que de honte, alors… En discutant avec des amies, des copines, j’ai entendu cette phrase « moi, chez le gynéco, je me coupe en deux/je m’abstrais/j’arrive à ne plus y penser » beaucoup trop de fois pour ne pas la relever comme étant particulièrement signifiante.

Et si ensuite nous nous croyons frigides, ou nous nous découvrons faibles et concevons une bien piètre estime de nous-mêmes et de nos corps, et si on se dégoûte, si on a envie de pleurer, si on ne se sent pas bien du tout, on nous enverra chercher une explication chez Freud ou chez un psy. Et l’on nous racontera que nous ne sommes pas assez matures sexuellement, ou que nous sommes déprimées, ou que nous souffrons d’un trouble du désir sexuel hypoactif. Par bonheur, des labos bossent à nous concocter une pilule miracle pour rebooster tout ça. Tout ce qui dysfonctionne chez les femmes, si mystérieuses, soumises aux humeurs de leurs utérus. Les femmes qui sont intégralement réductibles à leur sexe, déterminées par leurs seules hormones… Les femmes qui, donc, sont régulables.

Quand une amie m’a raconté que la sage-femme qu’elle voyait pour son suivi de grossesse lui demandait de lui dire quand elle était prête pour le toucher vaginal, je suis une fois de plus tombée dans un abîme de perplexité et de souvenirs humiliants. Tout au long de mes rapports avec des gynécologues, je me suis laissée pénétrer et je n’ai pas le souvenir d’avoir jamais eu à donner le signal moi-même que c’était bon pour moi. Et après, dans la vie de tous les jours, dans ma vie civile de femme, je me suis sentie coupable et cruche et une pauvre merde de ne pas arriver à dire : non pas maintenant, non pas comme ça, non c’est trop tôt, ou non, tout compte fait, ça ne me le fait pas, retire-toi, je ne veux plus. Pauvre gourde, faible et responsable par-dessus le marché d’avoir su intégrer très vite que son corps ne lui appartient pas, que tout un tas de choses allait pouvoir y rentrer en se passant de son avis, qu’elle n’a pas dans ce monde à exiger d’exister dans un corps intègre qui a une valeur en soi. Alors quand on affirme qu’en dépit de tout contexte, une femme doit avoir le droit de dire “non” même quand elle est nue, au lit avec un homme ou une femme … ça me fait doucement rigoler. Parce que chez bien des médecins ça ne se passe pas comme ça. À l’endroit même, dans le rapport précis où nous sommes censées prendre soin de nos corps et de notre sexualité. Bien sûr qu’on le sait quand on va chez le gynéco qu’on va se prendre un speculum dans la chatte. Mais le consentement qui n’est jamais que l’autorisation ou l’accord donné à un acte, ne peut être tacite, par définition. Elle n’est déjà pas mirobolante cette liberté qui consiste à avoir encore le droit d’éventuellement pouvoir donner son accord à une proposition. Alors si nos médecins s’en passent comme d’une formalité de bas étage, il n’y a pas beaucoup de chemin à parcourir pour admettre comme un fait que dans notre monde, le consentement des femmes n’est effectivement qu’une formalité de bas étage.

Parce que non, nous n’avons pas été élevées, loin s’en faut, dans la méfiance des mécanismes de domination que nous aurions à subir de la part des hommes. Nous n’avons même pas été exercées à les remarquer… alors les mécanismes de prise de pouvoir par les médecins sur nos corps…

Parce que les hommes sont construits pour être sujets de leurs vies, tandis que nous devrions rester de jolis objets, doux au toucher, destinés à leur rendre l’existence moins merdique. Parce que, de fait, la critique est l’apanage d’hommes blancs et bourgeois, et en tous cas pas des “femmes”, et encore moins des prolotes. Parce que la technique est plutôt l’apanage des hommes, parce que le discours est plutôt l’apanage des hommes, parce que la politique, la vie sociale et publique, l’activité choisie, l’indépendance affective, l’autodétermination sont plutôt l’apanage des hommes…

Parce que c’est la médecine qui crée la frontière entre les “hommes” et les “femmes”. Parce que la science médicale se fonde sur une représentation stéréotypée de la femme et y conforme tous les êtres doté.es d’un utérus, ou de seins, ou d’ovaires. Parce qu’ « être une femme » n’est ni plus ni moins qu’un rôle dont on a plus ou moins bien intégré le texte. Enfin, parce que rien de tout cela n’est plus naturel après des milliers d’années de civilisation.

Parce que je sens combien la médecine fournit les moyens techniques nous permettant de remettre indéfiniment à demain la révolution de tous les rapports auxquels nous sommes confronté.es quotidiennement, même lorsque nous nous y sentons piétiné.es, méprisé.es ou avili.es.

Nous devrions nous saisir de tous les moments de nous parler, pour construire une critique des manières dont on nous conforme à ce rôle enfermant et niant qu’est celui d’ « être une femme ».

Parce qu’il y a encore tellement de textes à écrire qui pourraient commencer par « si l’on ne naît pas femme… ». Parce qu’il reste tant de choses à raconter et à décrire, de la pathologisation des grossesses, de la médicalisation des naissances, des intersexualités, des choix d’une contraception définitive, des transsexualités, des ménopauses, des cancers, des vieillesses dans des corps de “femme”…

Et ça n’est pas si compliqué, vous verrez, de se dire « t’es allée chez le gynéco dernièrement ? »

Puis de voir s’épanouir ce dont nos paroles sont capables, sans comprendre pourquoi on n’a pas essayé plus tôt. Parce qu’une fois qu’on le leur permet, nos mots sont tout à la fois une boîte de Pandore et une corne d’abondance qui ne se tarit jamais.

C.

Aux amies de chacune de mes journées, à celles qui ne sont pas du quotidien mais qui inspirent chaque jour néanmoins, aux copines d’une unique conversation passionnante, aux amies des voyages, des détours, des visites, à mes frangines, à nos grand-mères, et à Catherine. (À quelques hommes aussi, rares et triés sur le volet).

À celles avec lesquelles nous avons su construire ces moments complices, confiants, drôles, tendres, d’intelligence partagée, de non-mixité.

Ce texte est tissé de vos mots, sa matière est nos histoires, et son intention la poursuite de nos amitiés jusqu’à ce que nos vies deviennent des existences. Et encore après…

Une fois que l’expert a validé que l’accusé était en pleine possession de ses moyens, ce dernier est considéré comme « accessible à la peine » et la justice a les mains libres pour le punir autant qu’elle le veut. L’idée, c’est qu’il aurait pu agir différemment puisqu’il possède son discernement et jouit de son libre arbitre. Faute de penser que l’acte a été commis sous l’emprise de la folie, de l’aliénation ou autre pathologie moderne, la cour peut se persuader qu’elle a à faire au mal réel, moralement choisi en connaissance de cause. Et faire abstraction de tout déterminisme social et des contraintes extérieures, comme si rien de cela n’avait d’incidence sur nos choix et sur ce que l’on est. L’avocat des parties civiles le répétera trois fois aux jurés « je ne crois pas au déterminisme ». Voilà ce qui donne au tribunal son mandat : il s’assure d’abord qu’on ne juge pas un animal qui, lui, serait mû par ses instincts et passions, et qui ne serait donc pas libre de ses choix. L’accusé ne peut être condamné que s’il était libre de ses actes. Il n’y a bien que dans un procès qu’on serait libre de nos choix, il n’y a pas de réel dans cette enceinte.

Une fois que l’expert a validé que l’accusé était en pleine possession de ses moyens, ce dernier est considéré comme « accessible à la peine » et la justice a les mains libres pour le punir autant qu’elle le veut. L’idée, c’est qu’il aurait pu agir différemment puisqu’il possède son discernement et jouit de son libre arbitre. Faute de penser que l’acte a été commis sous l’emprise de la folie, de l’aliénation ou autre pathologie moderne, la cour peut se persuader qu’elle a à faire au mal réel, moralement choisi en connaissance de cause. Et faire abstraction de tout déterminisme social et des contraintes extérieures, comme si rien de cela n’avait d’incidence sur nos choix et sur ce que l’on est. L’avocat des parties civiles le répétera trois fois aux jurés « je ne crois pas au déterminisme ». Voilà ce qui donne au tribunal son mandat : il s’assure d’abord qu’on ne juge pas un animal qui, lui, serait mû par ses instincts et passions, et qui ne serait donc pas libre de ses choix. L’accusé ne peut être condamné que s’il était libre de ses actes. Il n’y a bien que dans un procès qu’on serait libre de nos choix, il n’y a pas de réel dans cette enceinte. On pourrait se demander pourquoi on prend la peine de faire jouer aux juges et magistrats cette mascarade longue, coûteuse, et ennuyeuse à souhait alors qu’ils pourraient se contenter de condamner à tour de bras et à huis clos sur la base de leurs propres préjugés et jugements moraux. C’est que toutes ces étapes sont censées concourir au maintien d’une cohésion sociale. Si on en croit la doxa républicaine en vigueur, le tribunal participerait, avec d’autres institutions, à assurer cette cohésion. Par le procès, certains membres, investis d’une fonction magique, rétabliraient symboliquement un ordre social perturbé. Dans cette fable judiciaire, un procès servirait à produire une réparation sociale, mais aussi une réparation pour les victimes. Et tout cela serait traversé par le souci de prononcer une peine individualisée afin de mettre la société à l’abri de la récidive. La société actuelle exigerait réparation des entorses faites aux règles. Et c’est pour faire réparation qu’elle agresse et fait violence, en punissant et enfermant. Cette agression doit être habillée sous un paquet de symboles pour paraître justifiée. Et ce sont les experts psychiatres et psychologues qui sont chargés d’une bonne part de ce travail de camouflage.

On pourrait se demander pourquoi on prend la peine de faire jouer aux juges et magistrats cette mascarade longue, coûteuse, et ennuyeuse à souhait alors qu’ils pourraient se contenter de condamner à tour de bras et à huis clos sur la base de leurs propres préjugés et jugements moraux. C’est que toutes ces étapes sont censées concourir au maintien d’une cohésion sociale. Si on en croit la doxa républicaine en vigueur, le tribunal participerait, avec d’autres institutions, à assurer cette cohésion. Par le procès, certains membres, investis d’une fonction magique, rétabliraient symboliquement un ordre social perturbé. Dans cette fable judiciaire, un procès servirait à produire une réparation sociale, mais aussi une réparation pour les victimes. Et tout cela serait traversé par le souci de prononcer une peine individualisée afin de mettre la société à l’abri de la récidive. La société actuelle exigerait réparation des entorses faites aux règles. Et c’est pour faire réparation qu’elle agresse et fait violence, en punissant et enfermant. Cette agression doit être habillée sous un paquet de symboles pour paraître justifiée. Et ce sont les experts psychiatres et psychologues qui sont chargés d’une bonne part de ce travail de camouflage. La pratique de l’expertise est courante, bien au-delà du tribunal. De la conception au tombeau, on nous observe à travers des prismes réducteurs : du diagnostique prénatal par amniosynthèse à l’expertise pour définir le taux de l’APPA, l’allocation pour personnes âgées, on passe par nombre d’expertises. C’est ce dont aurait besoin l’État pour mettre en œuvre sa politique d’assistance. Il s’agirait de savoir où sont les gens, géographiquement et socialement, et quels sont leurs besoins. Pour se faire, le quadrillage de l’administration est total. Ses mailles se resserrent à mesure qu’on s’approche des classes les plus pauvres, les plus dominées. L’État se dote d’un dispositif complet, sous tutelle d’institutions, qui répertorie toutes les données potentiellement utiles au maintien de l’ordre social. Loin de n’apporter qu’une aide aux nécessiteux comme on essaye de nous le faire croire, ces instances d’expertise réorientent, placent, déplacent, contraignent… Ces contraintes sont autant de déterminations qui nous constituent en tant qu’êtres sociaux. Il n’existe pas un être avec une identité propre qui choisisse en fonction de ses envies ou besoins la personne qu’il veut devenir. Nos identités sociales sont bien plus mues par une prescription continue, ainsi que par la résistance que nous lui opposons. Le pouvoir politique prescrit ce que nous devons être, et ce, en fonction de nos conditions, de notre classe sociale, de notre genre, de notre sexe, de notre âge, de la couleur de notre peau, etc. Et cela détermine l’endroit social où l’on doit pouvoir nous chercher, nous trouver, et comment nous gérer. Notre identité serait pour ainsi dire la somme des déterminations imposées par les expertises successives auxquelles nous sommes soumis.es. On peut commencer par être né.e dans un endroit pauvre, mal maîtriser le français, avoir eu la rougeole à tel âge, avoir été récalcitrant.e à la discipline scolaire, puis avoir bénéficié des minimas sociaux, puis être travailleur.se pauvre, puis être parent isolé.e puis parent démissionnaire et ainsi de suite jusqu’à la mort. À chaque endroit, on trouvera un gentil travailleur social pour valider ce qu’on est. Mais tout ça c’est pour votre bien, vous la voulez cette allocation ou quoi ? Si cela s’organise de cette façon, c’est bien pour des impératifs de gestion de populations à risque. Il s’agirait de prévenir les maux qui peuvent être produits par des situations sociales dangereuses.

La pratique de l’expertise est courante, bien au-delà du tribunal. De la conception au tombeau, on nous observe à travers des prismes réducteurs : du diagnostique prénatal par amniosynthèse à l’expertise pour définir le taux de l’APPA, l’allocation pour personnes âgées, on passe par nombre d’expertises. C’est ce dont aurait besoin l’État pour mettre en œuvre sa politique d’assistance. Il s’agirait de savoir où sont les gens, géographiquement et socialement, et quels sont leurs besoins. Pour se faire, le quadrillage de l’administration est total. Ses mailles se resserrent à mesure qu’on s’approche des classes les plus pauvres, les plus dominées. L’État se dote d’un dispositif complet, sous tutelle d’institutions, qui répertorie toutes les données potentiellement utiles au maintien de l’ordre social. Loin de n’apporter qu’une aide aux nécessiteux comme on essaye de nous le faire croire, ces instances d’expertise réorientent, placent, déplacent, contraignent… Ces contraintes sont autant de déterminations qui nous constituent en tant qu’êtres sociaux. Il n’existe pas un être avec une identité propre qui choisisse en fonction de ses envies ou besoins la personne qu’il veut devenir. Nos identités sociales sont bien plus mues par une prescription continue, ainsi que par la résistance que nous lui opposons. Le pouvoir politique prescrit ce que nous devons être, et ce, en fonction de nos conditions, de notre classe sociale, de notre genre, de notre sexe, de notre âge, de la couleur de notre peau, etc. Et cela détermine l’endroit social où l’on doit pouvoir nous chercher, nous trouver, et comment nous gérer. Notre identité serait pour ainsi dire la somme des déterminations imposées par les expertises successives auxquelles nous sommes soumis.es. On peut commencer par être né.e dans un endroit pauvre, mal maîtriser le français, avoir eu la rougeole à tel âge, avoir été récalcitrant.e à la discipline scolaire, puis avoir bénéficié des minimas sociaux, puis être travailleur.se pauvre, puis être parent isolé.e puis parent démissionnaire et ainsi de suite jusqu’à la mort. À chaque endroit, on trouvera un gentil travailleur social pour valider ce qu’on est. Mais tout ça c’est pour votre bien, vous la voulez cette allocation ou quoi ? Si cela s’organise de cette façon, c’est bien pour des impératifs de gestion de populations à risque. Il s’agirait de prévenir les maux qui peuvent être produits par des situations sociales dangereuses. Notes :

Notes :

Enfin, si la question de la maternité ou de l’hétérosexualité saute aux yeux quand on parle de gynécologie, je vois d’autres mécanismes de fabrication de la condition féminine qui sont reconduits par les rapports que nous entretenons avec nos experts. Et pas des moindres.

Enfin, si la question de la maternité ou de l’hétérosexualité saute aux yeux quand on parle de gynécologie, je vois d’autres mécanismes de fabrication de la condition féminine qui sont reconduits par les rapports que nous entretenons avec nos experts. Et pas des moindres.