Patient, ente : adjectif emprunté au latin patiens « endurant, qui supporte ». Patient, nom commun, désigne spécialement et couramment le malade par rapport au médecin à partir du XVe siècle. En langue classique, il se rapportait aussi à celui ou celle qui subissait un châtiment.

En philosophie son sens étymologique, c’est-à-dire « qui subit », s’oppose au terme d’ »agent ». (définition tirée du Dictionnaire historique de la langue française, ed. Le Robert)

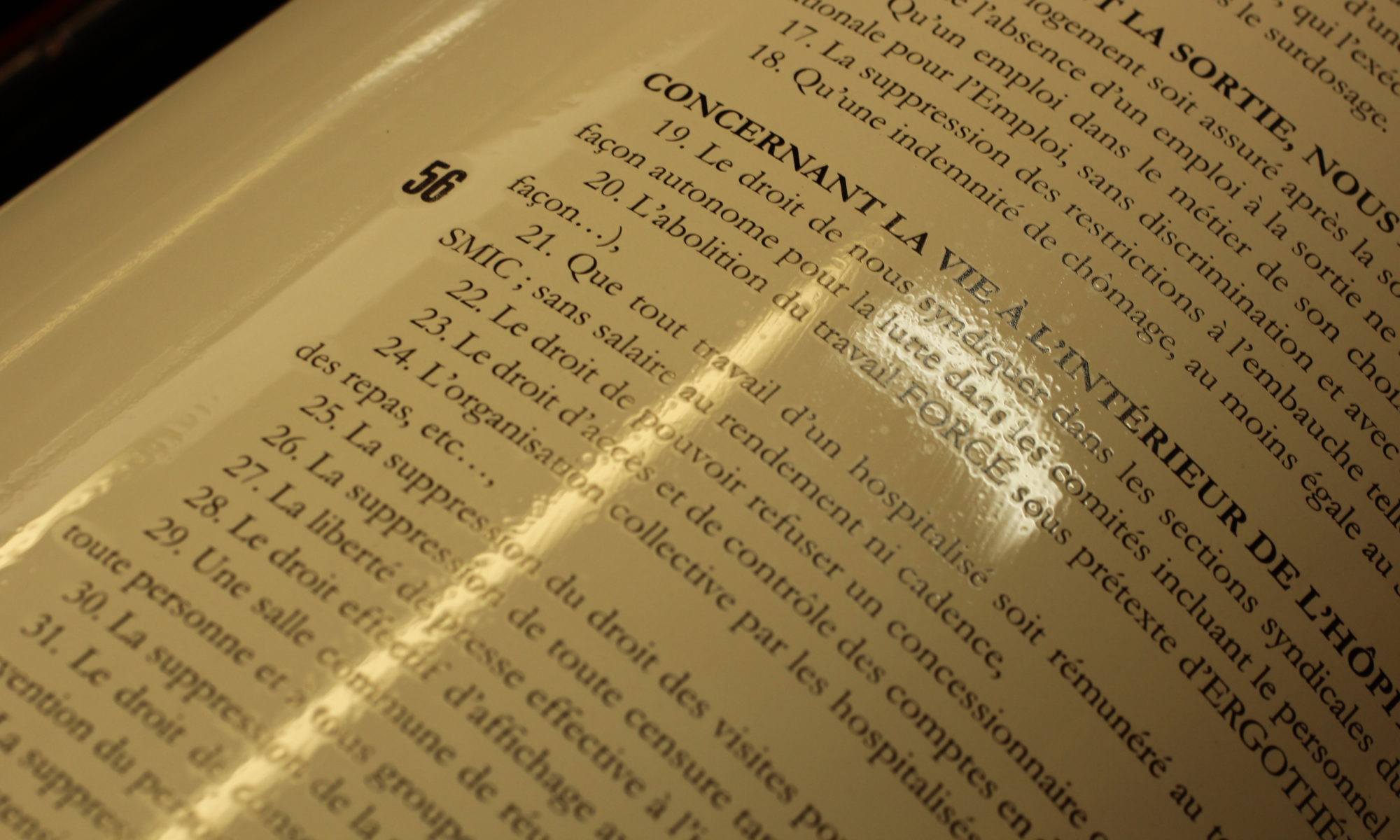

Si je vous disais que demain, quand on vous dira « ouvrez la bouche », vous avalerez de petites pilules dont vous ne savez pas vraiment ce que c’est ; que quand vous aurez envie de fumer, il vous faudra demander la permission et qu’elle pourra vous être refusée ; qu’on décidera pour vous des gens dont vous pouvez recevoir la visite ou un coup de téléphone ; qu’on vous aura habillé-e d’un uniforme… Et si je vous disais que, si vous refusiez de coopérer, vous risqueriez d’être enfermé-e-s dans une chambre prévue à cet effet… Vous auriez du mal à le croire, que l’on puisse vous imposer tout cela sans que vous n’opposiez de résistance, sans coup férir de votre part…

Si je vous disais que demain, quand on vous dira « ouvrez la bouche », vous avalerez de petites pilules dont vous ne savez pas vraiment ce que c’est ; que quand vous aurez envie de fumer, il vous faudra demander la permission et qu’elle pourra vous être refusée ; qu’on décidera pour vous des gens dont vous pouvez recevoir la visite ou un coup de téléphone ; qu’on vous aura habillé-e d’un uniforme… Et si je vous disais que, si vous refusiez de coopérer, vous risqueriez d’être enfermé-e-s dans une chambre prévue à cet effet… Vous auriez du mal à le croire, que l’on puisse vous imposer tout cela sans que vous n’opposiez de résistance, sans coup férir de votre part…

Et pourtant, je suis passée par l’HP, j’ai accepté tout ces « traitements » et bien d’autres encore sans vraiment réagir. En ce qui me concerne je n’ai jamais été une psychiatrisée très véhémente, c’est a posteriori que je m’interroge. Aussi, car j’ai bien l’impression que j’étais loin d’être seule dans ce cas.

Alors, je me demande (1). Comment fabrique-t-on notre consentement à des traitements que tout un chacun trouverait dégradants si on les lui imposait de but en blanc ? Comment nous métamorphose-t-on en patient si simplement, si rapidement, presque par glissement…?

Si l’on échoue à l’HP, ce n’est pas un hasard, tout simplement, parce que nous vivons dans un monde quadrillé d’hôpitaux. Sur Terre, en 2012, tout le monde, loin s’en faut, ne vit pas dans une société aussi médicalisée que la nôtre. En France, nous sommes élevés dans l’assurance que les psychiatres, comme les médecins, ont pour unique fonction de réparer, de soigner, de faire le bien, de rendre la santé, et ce, au moyen de techniques apprises au cours d’un long cursus d’études, très complexe, très fourni, que nous n’avons pas besoin de comprendre, ou du moins que l’on nous a appris à laisser aux mains et au jugement de professionnels. Nous arrivons dans les rapports médicaux, prêts à entendre, désireux d’entendre, des spécialistes statuer sur notre cas et disposés à avoir confiance en leur science et en leurs techniques de soin (2). Nous arrivons d’ores et déjà accoutumés à endosser le rôle de patient par toutes nos confrontations au milieu médical. Cette notion de « pré- patience » mériterait à elle seule une étude et une ana- lyse mais ce n’est pas là l’objet de ce texte. Néanmoins en faire état éclaire pour une part que le consentement donné aux médecins s’inscrit dans notre vie de tous les jours et ne se pose pas uniquement quand une situation particulière l’impose. Mais il va de soi que le fait d’être préparé-e-s à devenir patient-e-s ne dit pas que nous en mesurions d’emblée toutes les conséquences. La partie se joue alors que l’un des joueurs a dans son jeu plus d’atouts et rayonne d’une aura de confiance. Ne nous gênons donc pas pour utiliser de gros mots, le médecin se trouve dans une position de pouvoir, dans un rapport de domination avec le consultant, qu’il devienne ou non patient. Notons aussi que cet exercice de pouvoir est d’autant plus efficace et performant qu’il est tu, occulté, nié voire rendu inaudible par l’ensemble d’une société.

Quand on échoue à l’hôpital psychiatrique, on y arrive aussi plein de nos histoires, vécus, enthousiasmes, terreurs, petits plaisirs… Tout ce qui nous a construits, tout ce qui est indicible, mais pour autant fait de nous qui nous sommes. Nous avons en général une place dans ce monde, agricultrice, banquière, père de famille, chômeur, nomade ou cadre à la Défense. Et, c’est souvent cette identité sociale que nous mettons en avant dans nos rapports avec les autres individu-e-s (3) que nous rencontrons. Mais nous avons aussi tout un tas de petites habitudes, de grands complexes qui vont de fumer à se ronger les ongles, de ne pas supporter de porter un pan- talon trop court, des chaussettes dépareillées, ou d’avoir l’étiquette qui dépasse du slip. Et cela nécessite tout un tas d’aménagements quotidiens, ridicules aux yeux des autres mais qui pour nous sont cruciaux. En ce qui me concerne si j’ai les cheveux sales par exemple, j’ai le sentiment d’être la personne la plus crétine qui soit. Alors, bien entendu, c’est complètement irrationnel, sans fondements, et mal pratique à bien des égards, mais cela conditionne beaucoup plus mes rapports avec les autres que le fait d’avoir interrompu mes études de philo ou d’être chômeuse par exemple. La rencontre avec l’institution psychiatrique va donc, doit donc, entraîner un certain nombre d’adaptations de l’individu que nous sommes, puisqu’un hôpital psychiatrique de secteur prend en charge ses administrés dans tous les moments de leur vie. En entrant à l’HP, nous sommes soumis à un traitement collectif uniforme car c’est l’institution qui prend en charge tous nos besoins élémentaires : elle nous loge, nous nourrit, nous impose un cadre de vie qui va des activités à l’hygiène. En cela elle se distingue de la CAF, de l’école, de la police qui encadrent des bouts de nos vies à l’exclusion des autres, mais est à rapprocher du fonctionnement d’un corps de l’armée, d’un couvent ou d’une maison de retraite par exemple. (4) Il va de soi que ces institutions organisent la vie des individus qu’elles enrôlent avec des objectifs propres à chacune. L’HP en l’occurrence, n’a pas pour fonction de nous former à défendre le territoire national, de nous entretenir dans la foi catholique, ni de décharger nos familles du soin qu’elles devraient prendre de nous parce que nous sommes trop vieux… L’HP, aujourd’hui comme hier (5), est l’institution qui se donne pour but de soustraire du champ social ceux qui dysfonctionnent dans la perspective de les réadapter. Les »déviants », les »fous », les »incapables » y sont parqués dans l’objectif de les reformater afin qu’ils retrouvent à leur sortie une place dans ce monde, une identité, voire une activité viable et fonctionnelle, et ce, quelle que soit la raison originelle de leur écart du droit chemin de la normalité.(6)

Lors d’une admission en psychiatrie, on est plus caractérisé par notre poids, notre taille, notre tension, notre sexe, notre date de naissance, nos antécédents médicaux, le fait que l’on possède ou non une carte vitale etc… que par notre folle passion pour les hommes de Neandertal, les acteurs hollywoodiens de plus de quatre-vingt ans et les crèmes brûlées au hasard. Cela permet aux personnels de l’institution – on dira « soignants » – de nous ranger aisément dans une série de cases préétablies. Bien loin d’un aperçu, même très restrictif, de la personne que nous avons le sentiment d’être. Une fois recensées toutes les données « objectives » nous concernant, efficacité, constitution d’un dossier, et informatisation oblige, nous sommes conduits dans ce nouveau milieu généralement particulièrement accueillant qu’est un service psychiatrique de secteur et qui va être le nôtre tout le temps du « soin ». Afin que nous nous pliions le plus rapidement et le plus efficacement possible aux traitements qui vont nous être appliqués, afin de nous rendre malléables, afin aussi d’évaluer notre résistance, nous sommes d’emblée soumis à ce que chacun-e jugerait intrusif, une fouille. De cette fouille découle bien entendu un tri, puisqu’au début, en général, on ne nous laisse le droit à rien. Exit le savon, les papiers d’identité, la thune, les vêtements, le téléphone, les clopes, le briquet, en gros tout ce qui est personnel et/ou potentiellement dangereux et/ou ce qui pour des motifs thérapeutiques peut nous être refusé.

Et grosso modo, tout ou quasi peut entrer dans l’une de ces catégories au bon vouloir arbitraire du personnel qui procède à la fouille, de son humeur, de la charge de son emploi du temps, de la sévérité du chef de service, de la situation de notre voisine de chambre… Cela va du parfum « à cause de la bouteille en verre, on ne sait jamais, vous savez, on est là pour vous protéger » aux photos du petit dernier « parce qu’on est là pour faire une coupure, prendre du temps pour penser à tout cela », sans omettre la tablette de chocolat « parce que vous n’êtes pas toute seule dans le service, il y a ici des personnes qui ont des problèmes, vous savez, enfin ce n’est pas autorisé »… Ça y est, on a commencé à accepter. On s’est laissé piller, on n’a rien vu venir, on n’a même pas pensé à se défendre ou à refuser que le processus de dépersonnalisation est engagé…

Bien entendu on ne se retrouve pas à poil dans un cube de verre, non, après le dépouillage l’institution nous « repouille » a minima. Nos vêtements civils sont remplacés par un uniforme bleu de taille approximative, on nous attribue une chambre standard, du savon standard, un lit standard avec des draps standards… Thérapeutiquement parlant, des motifs sont avancés : coupure d’avec un environnement pathogène, mise à distance des problèmes ou de ses causes, sécurité des patients, prise en acte matérielle d’une « maladie » en la rendant visible donc début d’un processus d’acceptation nécessaire à la guérison, démonstration de la mise sous contrôle d’une situation destinée au patient ou à ses proches… Autant de justifications protéiformes, qui peuvent s’appliquer à tous les cas, donc ne sont à la mesure d’aucun en propre. C’est entendu, il s’agit d’un traitement applicable à tous et nullement de nécessités inhérentes au traitement d’un individu particulier. Bref, ils suivent des directives, appliquent des protocoles, s’agitent et il en résulte opinément tout un tas de bénéfices « secondaires » pour l’institution et ceux qui l’incarnent : quand on n’a plus de vêtement civils, ni carte d’identité, ni thunes, prendre la poudre d’escampette sans avis médical devient ardu. Être vêtus de bleu quand les soignants sont vêtus de blanc assoit nettement les rapports de pouvoir en jeu dans les murs de l’hôpital. Et puis une grosse institution comme un hôpital psychiatrique de secteur a des impératifs de gestion qui « justifient » en partie ces pratiques : tous les draps sont de la même taille, tous les uniformes se lavent, se repassent et s’ignifugent dans les mêmes machines, et suivent le même processus d’hygiénisation… C’est vrai, faut les comprendre aussi, vous imaginez le plan retour de lessive, réunir tous les « soignés » dans un réfectoire et faire l’appel pour : « La chemise à carreaux verts et bleus en 42 elle est a qui ? On a retrouvé le pull tigrou bleu ! Mais non madame Michu, puisque je vous dis que ce pantalon n’est pas à vous… » ?

C’est un fait, pour commencer à pouvoir gérer des individus psychiquement et matériellement, à avoir une emprise sur eux, de préférence aisément, on n’a encore rien trouvé de mieux que la rationalisation, la standardisation et la normalisation, donc l’écrasement de toutes ces petites particularités qui caractérisent, rassurent, justifient chacun-e d’entre nous. Ce dépouillage, ce sabotage de nos atours, de notre altérité, ce début de négation de notre originalité, ces rites d’entrée en forme de nivellement mêlé de bizutage nous mettent en condition.

Priver quelqu’un de ses repères, le couper de son monde, lui imposer un cadre matériel n’est pour autant pas suffisant pour lui faire accepter la nécessité d’une refonte totale ou quasi de son identité. Pour imposer la nécessité de cette refonte, la rendre effective et l’enraciner, mine de rien, il est nécessaire de se doter d’un panel de recettes, de trucs, de méthodes, parce que oui, souvent, un individu est rétif à son annihilation.Imposer un cadre de vie total va permettre de renforcer ce processus au quotidien. On nous prescrit donc un nouveau mode de vie fait de règles, d’horaires, d’interdictions et de permissions, qui ont aussi pour but de faciliter à l’institution, donc à son personnel, la cohabitation forcée dans un espace clos et restreint de tout un tas de déviances particulières et souvent peu compatibles à l’œil nu: une PDG en « burnout », un vieux bonhomme sans plus trop de famille pour lui débrouiller une maison de retraite moins pire que l’HP, un tueur de chats en attente de passage en justice et un étudiant surmené qui jongle avec la fac, ses trois petits boulots et les voix de tous les prédécesseurs de son studio pourri qui depuis 1893 tiennent tous sans exception à ce qu’il héberge la totalité des pigeons du quartier dans la cage d’escalier… Afin que, aussi différents que nous soyons, si différentes que soient les raisons qui nous ont poussés à entrer à l’HP, nous acceptions de subir notre égalisation, notre réajustement, il faut nier à chaque instant de notre quotidien la possibilité que nous nous déterminions par rapport à nous-mêmes, il faut nous nier toute manifestation de liberté, de préférence, de dégoût, de refus…

Les repas par exemple ont lieu à heures fixes et les menus sont imposés, peu importe que l’on soit végétarien, musulman pratiquant, fructivore ou allergique aux œufs, c’est purée-tranche de jambon blanc, compote, œuf-mayo pour tout le monde. On aurait préféré manger dehors parce qu’il y a un petit rayon de soleil, les tables sont dressées sous néons, et ça ne se discute pas. Il eut été agréable de trainer un peu après le repas parce qu’une discussion s’est engagée entre voisins ? Débarrassez moi le plancher, le repas est terminé, tout le monde dehors…

Comme tout le monde ou presque est sous traitement, la prise des médicaments est d’ordinaire associée aux repas,on prend ses petites pilules et ses petites gouttes avant de pouvoir manger. Et, s’il est éminemment pratique d’un point de vue gestionnaire de droguer tous les patients à la fois au moment du remplissage biologiquement nécessaire par le biais d’aliments la plupart du temps sans intérêt ni gustatif ni nutritif, je crois pouvoir assurer que prendre des calmants trois fois par jour avant les repas ensuque gravement. Donc on somnole toute la journée, on écrase d’un œil, on ronfle et on bave en public dans la salle télé ou la salle fumeur, mais ça n’est pas tellement grave, tout le monde ou presque est dans un état similaire et, quoiqu’il en soit, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. Et comme dormir le jour fatigue peu, la nuit est faite de longues heures solitaires sans possibles, ni sortir de sa chambre, ni croiser un collègue, ni griller une clope… En revanche, le monde extérieur continue de vivre le jour et de dormir la nuit, lui. Ainsi nos visiteurs ne nous croisent qu’au plus fort des doses de médicaments journalières dont on nous gave.Si l’on a une réclamation quelconque à faire, une requête à formuler, une colère à vomir, nous sommes sous l’emprise de psychotropes alors que le médecin ou l’infirmier ou les visiteurs, eux, dorment la nuit dans leur lit, sont propres et frais, boivent du vrai café et ne bouffent pas du Loxapac ou du Tercian quatre fois par jour. Encore une fois, les motifs thérapeutiques croisent avec bonheur la volonté de nous gérer. La simple organisation de la prise des médicaments nous rend difficile de subvertir le cadre qui nous est imparti, si tant est que nous ayons l’énergie de le vouloir, et nous continuons de laisser se creuser le fossé entre notre vie d’avant l’hospitalisation et notre posture bancale du moment. Par ailleurs, il est difficile de nier que la prise de médicaments aux doses qui sont administrées à l’HP a des conséquences physiques absolument inédites et perturbantes. En moins de temps qu’il n’en faut pour s’en rendre compte, on devient étranger, méconnaissable à soi-même. Parce qu’avant, on ne bavait pas, on n’était pas aussi maladroit, engoncé, gêné, on ne se sentait pas aussi stupide ou à côté de ses pompes, on n’avait pas autant faim, ni surtout autant soif, notre sueur elle n’avait jamais eu cette odeur, on n’avait jamais mis autant de temps à se rouler une clope,

on n’avait jamais galéré autant à retrouver la machine à café qui est pourtant toujours au bout du couloir, et puis on n’avait jamais eu aussi peu de mots pour y penser ou en parler… Et personne pour nous expliquer tout cela autrement que par ce terme insupportable d’ »effets secondaires ». Mais cela n’a rien de secondaire de ne plus se reconnaitre, de ne plus se croire capable, cela n’a rien de secondaire de perdre tout ce qu’on ne croyait pas pouvoir perdre jusque-là, cette certitude que l’on est soi, et que cela vaut au moins bataille pour le défendre. C’est même un gros bout de ce qui nous amène à tolérer d’être modifié, à accepter la transformation de notre identité, à espérer follement même la mutation qu’on nous propose. Parce que je ne me souviens pas avoir senti aussi fort qu’à l’HP le désir d’être n’importe qui d’autre, n’importe où ailleurs, dans n’importe quel champ d’herbe du voisin plus verte ou pas…

Enfin, il est important de ne pas négliger le rôle bien établi, la fonction bien huilée, rodée qu’ont les blouses blanches dans ce processus de dépersonnalisation. Car je me refuse à croire que des soignants ne puissent, s’ils se regardaient un peu honnêtement, admettre leur participation active dans le fait de nous faire devenir patients. Au quotidien, dans les murs, il ne peut être nié que leur rôle est aussi de justifier des méthodes thérapeutiques disciplinaires et punitives et s’avèrerait presque aussi efficace. Le trop fameux « c’est pour votre bien », qu’il s’applique à « pourquoi on m’attache » ou à « pourquoi je suis obligée de prendre ce médoc qui me fait des confusions dans la tête», est insultant. « C’est pour votre bien » est la réponse à ceux qui ne méritent même plus une réponse. À une question vraie, urgente, on ne peut se permettre d’opposer un alibi ré- chauffé, identique pour tous sans faire le jeu du mépris, sans perpétuer la condescendance à notre égard, sans nous dégrader, nous diminuer, nous rendre moins égaux… Les soignants organisent au quotidien notre maintien dans l’ignorance et bien des questions sont réglées par un simple mais sans appel « vous n’avez pas besoin de le savoir ». Mais surtout, les soignants, que nous ne connaissons ni d’Eve ni d’Adam pourtant, prétendent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous « ça va vous faire un peu de bien d’être contenu », « vous allez dormir un petit peu, et tout ira mieux ». Et si on râle, si on ne veut pas se contenter de leur réponse à peine décongelée, à peine investie, les soignants se déchargeront tranquillement des décisions qu’ils appliquent pourtant à la lettre sur les médecins qu’ils rendent inaccessibles : « Pour votre permission, je ne sais pas, ce n’est pas moi qui décide, vous verrez avec le médecin. -je peux le voir quand le médecin ? -ça, c’est pas moi qui décide ». Mais tu décides de quoi alors? Parce que pour décider de ce que j’éprouve, vous n’êtes pas en reste : « mais non vous n’êtes pas triste, vous êtes juste un peu déprimée », « mais non vous n’êtes pas en colère, vous êtes un petit peu agitée ». Nous ne sommes même plus aptes, visiblement, à nommer les émotions qui nous traversent, à éprouver nos émotions d’avant, des émotions civiles, légitimes. Non, entre quatre murs et face à un soignant nous n’éprouvons plus qu’un échantillon de «symptômes» liés à notre «pathologie», mais ça tombe à pic: un traitement est prévu pour ce genre de cas. Pour le coup de déprime : un petit cachet, pour l’agitation : les sangles, pour un délire: la chambre d’isolement… et une fois enfermé, quand on cognera sur la porte pour implorer une clope, on nous répondra « j’arrive »… qui n’est encore qu’une formule toute faite pour signifier qu’on est loin d’être exaucés. (7)

Est-il nécessaire d’expliciter ce qui se passe de commentaire : quand on ne prend même plus la peine de répondre à quelqu’un, c’est qu’il n’est plus quelqu’un. Et qu’il soit bien clair qu’il serait malvenu de justifier de telles pratiques par cet autre alibi tout aussi fallacieux du « cruel manque de moyens » de l’institution psychiatrique aujourd’hui. Ça va mieux en le disant.

Et une fois que l’on a ré-appris à vivre selon des règles strictes et non-choisies, dans l’auto-surveillance, la peur des punitions, le respect de l’autorité…Banco, on est bons pour reprendre du service. Et souvent on se taira parce qu’on ne pourra pas raconter tout ce que l’on a vécu sans être impudiques, sans avoir à admettre que oui, on n’a pas dit grand-chose, que non, on ne s’est pas rebiffés. Parce qu’on sait que le fait d’avoir fait un séjour à l’HP décrédibilise pas mal notre parole. Parce qu’on ne peut pas se permettre immédiatement le luxe de la critique. Parce que ce que l’on vient de vivre est vraisemblablement un des moments les plus marquants de notre vie, au moins socialement, mais qu’on a surtout envie de l’oublier, de le faire oublier. Du coup, on garde tout cela et on retourne cahin caha à la vie ordinaire. Et ce que l’on a appris c’est peu de choses finalement, si ce n’est que c’est souvent sans coup férir, tout simplement, presque par glissement… que l’on devient patient.

C.

Notes :

(1) A l’origine de ces questions et du texte qui en découle, l’écoute d’un documentaire audio : « Devenir patient » écoutable ici. Et le travail réalisé par quelques-uns d’entre nous pour le W-E Résister à la psychiatrie qui s’est déroulé au Mas d’Azil en septembre 2011, sous la forme d’un montage audio:« La fabrique du patient » écoutable ici. (retour au texte)

(2) Concernant le mécanisme d’actualisation du rôle de patient : « Lire attentivement la notice ». (retour au texte)

(3) Le terme d’ « individu » est préféré dans ce texte à celui de « personne » puisqu’il signifie étymologiquement « que l’on ne peut couper » et se définit aussi comme un « corps organisé vivant une existence propre, et qui ne saurait être divisé sans être détruit », une notion dont on comprendra l’importance au cours du texte et à mon sens plus défendable que l’utilisation du terme « personne », issu du latin persona qui à l’origine désigne un masque de théâtre et comprend aussi les attributs, les rôles et postures et déguisements d’un individu. (retour au texte)

(4) Sur le fonctionnement et la définition des institution totales ainsi nommées par Erving Goffman, on peut se référer à Asiles, ed. de minuit, 1968. (retour au texte)

(5) Lire « On n’oublie rien, on s’habitue, c’est tout« . (retour au texte)

(6) Sur les buts, fonctions et rôles de l’institution psychiatrique : « Éructations monomaniaques…». (retour au texte)

(7) Pour voir les soignants œuvrer à leur grande mission à coups de « c’est pour votre bien », on ferait toujours bien de revoir « Saint Anne, hôpital psychiatrique » de Ilan Klipper. Pour l’analyse de l’une des scènes les plus frappantes de l’exercice du pouvoir des soignants : « La bataille du pyjama ». (retour au texte)