Le délire.

Dans le jargon médical, B.D.A : Bouffée Délirante Aiguë. On parle aussi beaucoup d’ »épisode ». épisode délirant, épisode psychotique. Il s’agit du moment où l’on « pète un plomb », où l’on largue tout – quotidien, rationnel, normalité – pour voguer, en général à vive allure, vers l’irrationnel. Vers ce qui nous manque, sur nos territoires vidés de toute idée de magie, débarrassés de tout mysticisme, sur nos territoires cherchant à éradiquer toute idée de collectif, de cohésion, abjurant tout projet de révolution ; alors on s’en charge, on s’en charge si fortement que l’on arrive à genoux, pliés sous le poids des symboles, à la porte des hôpitaux. Souffrant terriblement, ou euphorisant jusqu’à la lumière, ne demandant qu’à parler, qu’à se vider, qu’à être suivis, ne demandant rien d’autre que de partager toute cette nouvelle science. Seulement, le docteur n’est pas là pour nous suivre. Il est là pour nous ramener dans son désert.

Dans le jargon médical, B.D.A : Bouffée Délirante Aiguë. On parle aussi beaucoup d’ »épisode ». épisode délirant, épisode psychotique. Il s’agit du moment où l’on « pète un plomb », où l’on largue tout – quotidien, rationnel, normalité – pour voguer, en général à vive allure, vers l’irrationnel. Vers ce qui nous manque, sur nos territoires vidés de toute idée de magie, débarrassés de tout mysticisme, sur nos territoires cherchant à éradiquer toute idée de collectif, de cohésion, abjurant tout projet de révolution ; alors on s’en charge, on s’en charge si fortement que l’on arrive à genoux, pliés sous le poids des symboles, à la porte des hôpitaux. Souffrant terriblement, ou euphorisant jusqu’à la lumière, ne demandant qu’à parler, qu’à se vider, qu’à être suivis, ne demandant rien d’autre que de partager toute cette nouvelle science. Seulement, le docteur n’est pas là pour nous suivre. Il est là pour nous ramener dans son désert.

Selon ma psychiatre « commis d’office » de l’hôpital, mon diagnostic fut celui-là : « épisode psychotique aigu ». Personne ne m’a donné de drogues, de champignons, je n’ai rien fumé, rien pris. J’ai commencé par faire des insomnies ; j’avais entrepris de tout regarder, de tout remettre en question. Je me sentais neuve. C’était l’été, il faisait beau, les gens étaient ouverts, souriants, détendus. Prêts à partager avec moi ces découvertes. Au fur et à mesure de mes nuits presque blanches, je me sentais de mieux en mieux, désinhibée. J’étais quand même bien consciente qu’il me fallait me reposer : je suis allée acheter des capsules de valériane, qui puaient la mort – mais qui étaient censées me faire dormir. J’ai remplacé le café par de la tisane, le thé de l’après- midi par du tilleul : rien n’y a fait. J’essayais de calmer ce sentiment que je qualifiais déjà d’« euphorie », mais j’étais allée trop loin. Après quelques nuits où je ne dormais plus que trois ou quatre heures, je n’ai plus dormi du tout. Un ami était avec moi, m’écoutait : je commençais à monologuer, tout m’inspirait, tout prenait du sens. Le délire avait commencé.

En contrepoint à ma vie d’anonyme, d’inconnue sans importance diluée dans la ville, au fait que « rien ne change que je sois ici ou pas », j’ai opposé ma soudaine et cruciale nécessité. Cette fois, je compte, je suis venue sauver le monde, pas moins que ça. L’égocentrisme éclot brusquement dans le délire. Le symbole, le rite retrouve son importance.

Je ne vais pas chercher à résumer ici ce délire qui fut le mien. Trop complexe, touffu, et trop de détails ne renvoient qu’à ma propre histoire. Néanmoins, je peux tenter d’en livrer une petite photographie, un « flash ». Non pas un morceau de cet éclair qui m’électrisa plusieurs jours, car l’éclair a disparu, l’orage est passé. Mais un essai de reconstitution de sa lumière.

Le jour se lève sur la Nationale 20. Je suis de la nuit, comme ceux que je croise. Il y a les gens de la nuit, et les gens du jour : ceux qui nous empêchent de vivre sont ceux du jour. Ceux de la nuit les font vivre : ce sont des Noirs, des Arabes, qui vont ou qui reviennent du travail. Je croise un laveur de carreaux, avec qui je ris beaucoup et qui me dit que j’ai raison, en tout. Il prend mon téléphone, le réseau est en train de se faire. La révolution est en marche. Je sens que bientôt, je conduirai la révolution à travers les rues de Paris, je chante les slogans que tous se réapproprieront, je marcherai nu-pieds ; et si j’étais la messie ? Je me sens infiniment bien, je suis en train de TOUT comprendre. Tout s’enchaîne, je ne mange plus, je ne bois plus, je vais bientôt donner naissance à une nouvelle race, sans estomacs ni viscères, une race sans dedans visqueux, sans trace de sang poisseux, une masse de chair. J’ai des pouvoirs, que je vais apprivoiser, je me sens légère ; je m’allonge par terre et guette l’avion qui explosera, chargé de mon père : est-ce pour cela que j’ai si mal ? La terre va brûler ; l’Afrique a déjà commencé. Je lance un appel à tous ceux que je connais – effort de mémoire inimaginable – pour venir me rejoindre dans la maison, dans la cour : seul espace épargné. Pour sauver l’humanité, ne voyez- vous pas que j’empêche le soleil de toucher la terre, en ne m’arrêtant plus de parler ? Nous vivons plusieurs vies, nous les gens de la nuit, d’ailleurs, la mienne se termine ce soir. Je vais mourir tout à l’heure, frappée par le virus, et j’ai peur.

Je suis surveillée. Ils me veulent, ces révolutionnaires, je brûle leur Appel avec mes fiches de paie, je broie mon téléphone. Des éclairs d’une folle lucidité me traversent : une douleur immense… je lance mes affaires par la fenêtre. Me crois épiée. Me crois violée. Me crois investie d’une terrible mission.

J’attends Uranus, tous mes livres sont passés par la fenêtre, attendent avec moi sur l’herbe. L’étoile viendra.

Je m’allonge, j’attends tous ceux qui doivent me rejoindre. Ils vont assister à ma transformation, je vais grandir. Je dois évacuer sous leurs yeux un morceau de moi, probablement un morceau de merde. Chier sous les yeux des gens, même s’il s’agit de gens que l’on a choisis, qu’y a-t-il de plus horrible aujourd’hui ? à moins que je ne me mette à accoucher, je ne sais pas. Mais quelque chose va sortir de moi, sous leurs yeux, et j’ai honte d’avance. Le temps passe, et rien n’arrive : la transformation n’a pas l’air d’être pour ce soir. Je suis comme une voiture lâchée sans frein dans une pente. Le sol se dérobe sous mes pieds, je sais qu’il faut dormir, je sais qu’il faut manger : je n’ai plus le temps, il y a trop de choses à penser.

Je m’allonge, j’attends tous ceux qui doivent me rejoindre. Ils vont assister à ma transformation, je vais grandir. Je dois évacuer sous leurs yeux un morceau de moi, probablement un morceau de merde. Chier sous les yeux des gens, même s’il s’agit de gens que l’on a choisis, qu’y a-t-il de plus horrible aujourd’hui ? à moins que je ne me mette à accoucher, je ne sais pas. Mais quelque chose va sortir de moi, sous leurs yeux, et j’ai honte d’avance. Le temps passe, et rien n’arrive : la transformation n’a pas l’air d’être pour ce soir. Je suis comme une voiture lâchée sans frein dans une pente. Le sol se dérobe sous mes pieds, je sais qu’il faut dormir, je sais qu’il faut manger : je n’ai plus le temps, il y a trop de choses à penser.

Un taxi arrive, ça tombe bien, j’ai à parler. Que l’on m’amène l’homme que j’aime au plus vite, on parlera politique après. C’est avec lui que tout est possible, avec lui que la révolution va se faire. En route !

Je ne comprends rien, où m’amène-t-on ? Je pensais arriver à la maison de la radio, dans ses grands bâtiments de verre. Certes, trop petits pour refléter tous mes propos, mais ç’aurait été un bon début, et au lieu de ça, j’arrive dans un lieu bizarre, en pierre. Ce sont tous des acteurs, des acteurs qui jouent très bien ; c’est une grande mise en scène faite à mon intention, on n’attend que moi : déjà ailleurs, hors de ces murs, on me fête.

Ce grand jeu-là n’est qu’une étape, une étape à franchir, pour le retrouver. Il va venir. On cherche à me tromper : on m’en amène plusieurs, des hommes, tous en blouse blanche, et on voudrait me les faire prendre pour lui. On veut que je l’oublie. Mais où suis-je, ici ? Je m’assoie dans un coin de la pièce où l’on m’a mise, avec ma mère, assise sur une chaise en face de moi. Un type, déguisé en docteur, prend des notes. Ma mère me regarde d’un air… paniqué. Elle a peur de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, elle sait qu’elle n’est pas allée assez loin, sait que je vais la dépasser. Elle a peur de moi, elle m’a confiée à des médecins. Je la croyais plus forte, reine des sorcières ; elle non plus ne comprend rien, elle aussi veut m’étouffer. L’homme en blouse blanche me demande de parler : je lui raconte ce que je peux, ce qui sort de ma bouche. Shéhérazade des journées, pour empêcher le soleil de nous tuer, en parlant, je retiens la lumière ; ici, on ne sent déjà plus la chaleur. Ici, il n’y aura bientôt plus d’air. Je sens que les infirmières sont touchées par ce que je raconte, l’accouchement par le rire, l’accouchement dans le bonheur : elles sentent que j’œuvre pour « notre sexe », nous nous pénétrons par les regards. Mais les hommes sont fermés. Ils ont tous les yeux marron, comme lui. Ils lui ressemblent tous ; ils l’ont mélangé. Ils cherchent à me le faire oublier, mais tant que je m’en souviendrai, ils n’y parviendront pas. Son regard, je le tiens entre mille. Je veux sortir ; on me bouscule, on me ramène, je cherche à me laisser tomber : on me soulève. Je me retrouve allongée sur le ventre, tenue de tous côtés, je me débats, je crie, je ne peux plus bouger ; et dans la fesse, une douleur inouïe.

Juste avant cette piqûre, je l’ai vu écrire. Il a noté les 6 pathologies qu’il croyait discerner, les symptômes. Il a cherché à faire entrer la nouvelle patiente que j’étais dans une cas, afin de savoir quelle pilule, de la blanche ou de la jaune, il me faudra avaler. J’aurais aimé que les soignants m’écoutent, qu’ils me racontent ensuite, « revenue à moi », ce que je racontais alors. Peut-être achètent-ils de la poésie : bien rangée sur des étagères, elle ne leur fait pas peur. Quand elle se propulse dans la rue, qu’elle remue la vie bien ordonnée de leur hôpital, ils la rentrent au plus profond de la chair avec des seringues de fer. On assèche les racines à coups de produits puissants, car on ne connaît pas cette sorte de plante, on a peur de ce mystère.

Sortie, devant le mur de l’hôpital, j’observe les voitures qui glissent le long de la route. À cet instant, je ne pense pas, je suis vide. Mais maintenant, je me vois : un arbrisseau auquel on a coupé ses racines, et que l’on jette dans la pente, lui ordonnant d’aller aussi vite que ces machines bruyantes.

P.

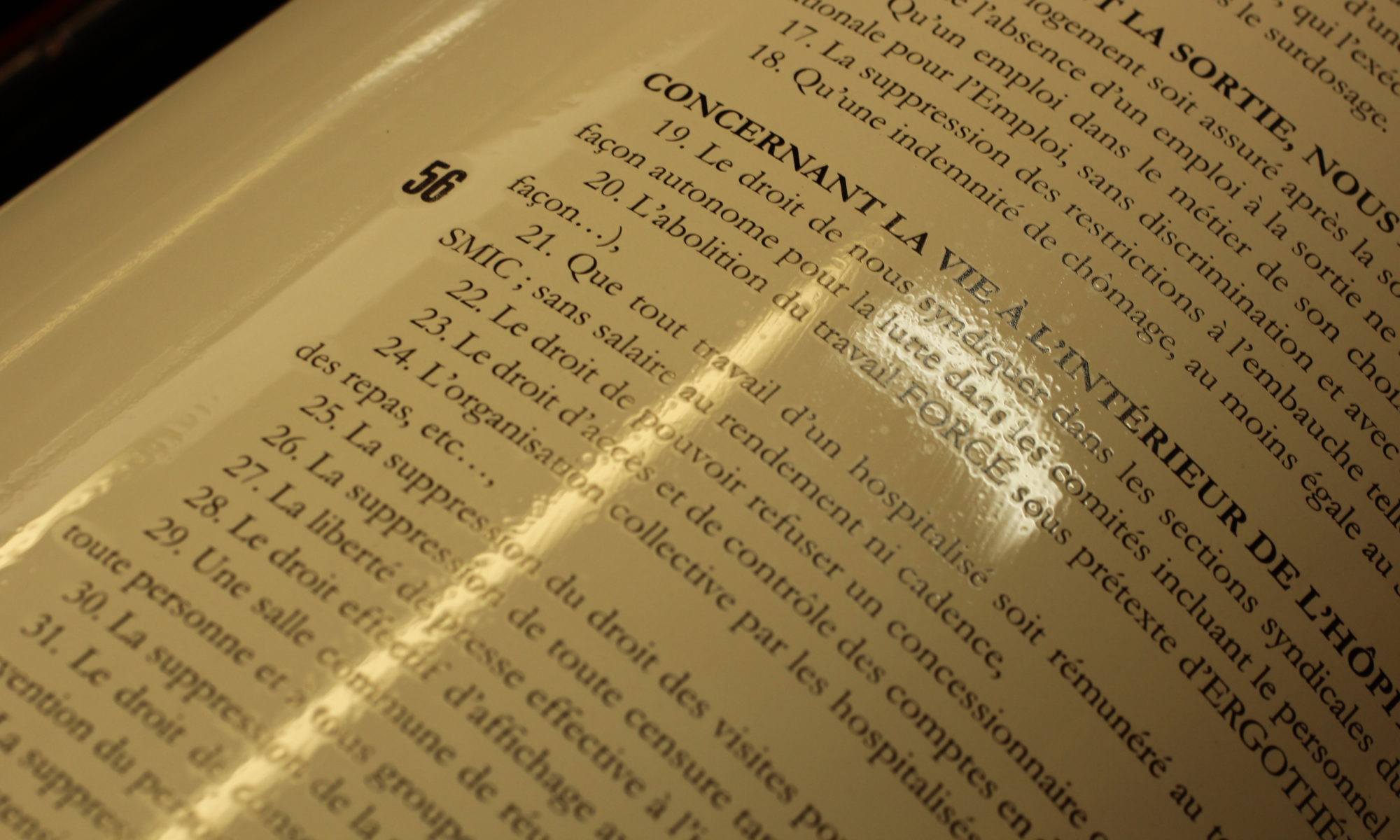

Sans Remède est un journal sur le système psychiatrique, alimenté par des vécus, des confrontations et des points de vue, dans une perspective critique.

Sans Remède est un journal sur le système psychiatrique, alimenté par des vécus, des confrontations et des points de vue, dans une perspective critique.

mal à la gueule qu’nos vies passionnent les sociologues.

mal à la gueule qu’nos vies passionnent les sociologues.