Dans ce texte, nous allons essayer de montrer comment le pouvoir politique s’est doté progressivement d’outils lui permettant de pointer, de repérer certains éléments d’une population à gérer de manière spécifique. Ces éléments sont les individus désignés comme problématiques dans une organisation sociale, c’est-à-dire les plus pauvres, les plus dominés.

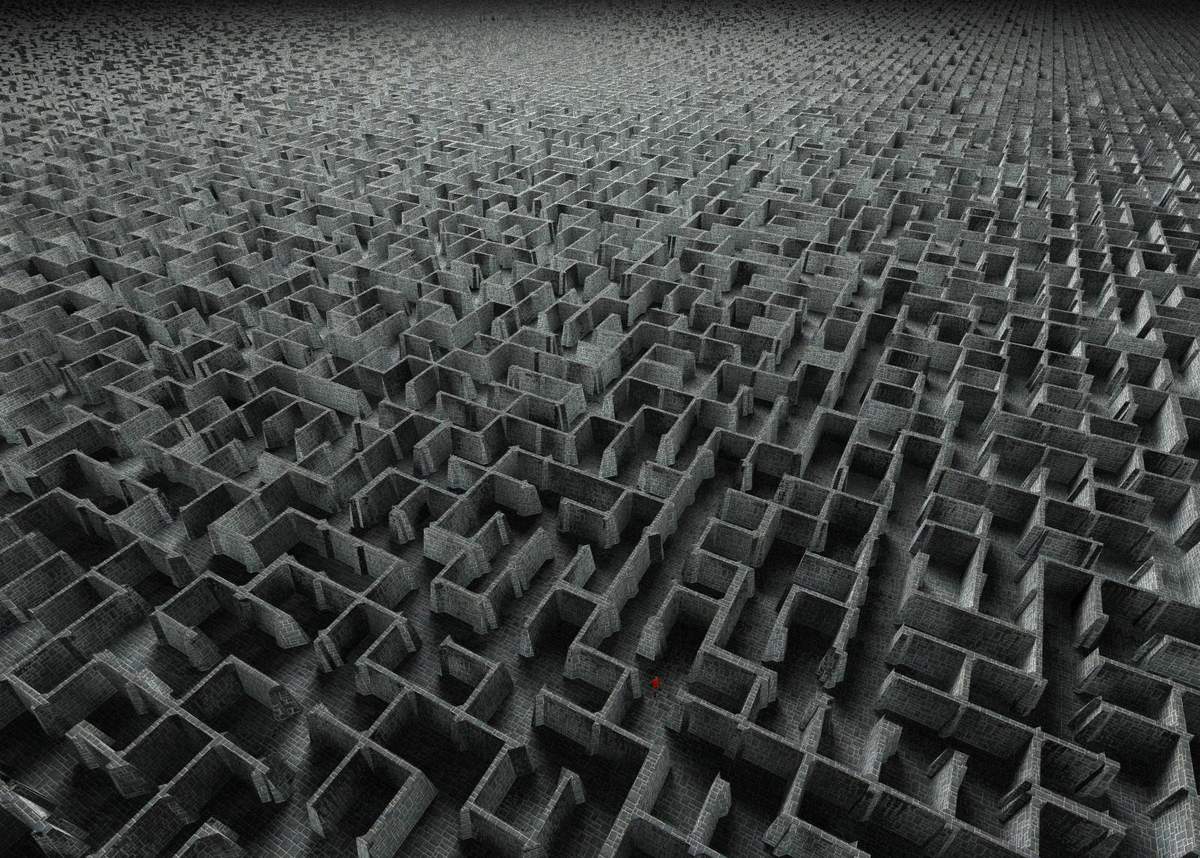

Les outils de repérage, de contrôle et de prévention qui ont été mis en place, au cours des derniers siècles, par la médecine d’État, sont à l’origine de ce qu’est aujourd’hui l’organisation du médico-social. Le champ médico-social regroupe toutes les institutions visant à organiser la gestion des populations stigmatisées, marginalisées, « en difficulté ». Par l’étude de la constitution du champ médico-social, on voit se dessiner un lien organique entre toutes les administrations de l’assistance d’État. Toutes ces institutions proviennent d’une même logique. Elles émanent de la nécessité qu’un pouvoir politique a d’assurer la santé du corps social qu’il prétend organiser. Elles ont une histoire commune. Chacune de ces administrations donne du sens, fait prendre corps à ce que l’on pourrait nommer la médicalisation des vies. La médicalisation, que l’on peut voir comme la manière dont les corps sont regardés par différentes instances médicales ou sociales formant un réseau de plus en plus dense autour et en nous. La tentative de mettre à jour les liens qui unissent toutes les institutions d’assistance et de contrôle sera plus thématique que chronologique. Ce texte a pour ambition d’apporter des éléments à la compréhension de ce qui a permis et rendu nécessaire à des pouvoirs politiques la diffusion d’une emprise croissante des instances de contrôle, de repérage médical et social des individus qui composent une société. Il faut démontrer que si toutes ces instances ne sont jamais si éloignées les unes des autres, c’est parce qu’elles procèdent d’une même logique. Il va de soi que nous emprunterons les analyses d’auteurs qui ont porté un regard sur différents moments historiques constitutifs d’une médecine sociale. Vous les retrouverez en notes.

Les outils de repérage, de contrôle et de prévention qui ont été mis en place, au cours des derniers siècles, par la médecine d’État, sont à l’origine de ce qu’est aujourd’hui l’organisation du médico-social. Le champ médico-social regroupe toutes les institutions visant à organiser la gestion des populations stigmatisées, marginalisées, « en difficulté ». Par l’étude de la constitution du champ médico-social, on voit se dessiner un lien organique entre toutes les administrations de l’assistance d’État. Toutes ces institutions proviennent d’une même logique. Elles émanent de la nécessité qu’un pouvoir politique a d’assurer la santé du corps social qu’il prétend organiser. Elles ont une histoire commune. Chacune de ces administrations donne du sens, fait prendre corps à ce que l’on pourrait nommer la médicalisation des vies. La médicalisation, que l’on peut voir comme la manière dont les corps sont regardés par différentes instances médicales ou sociales formant un réseau de plus en plus dense autour et en nous. La tentative de mettre à jour les liens qui unissent toutes les institutions d’assistance et de contrôle sera plus thématique que chronologique. Ce texte a pour ambition d’apporter des éléments à la compréhension de ce qui a permis et rendu nécessaire à des pouvoirs politiques la diffusion d’une emprise croissante des instances de contrôle, de repérage médical et social des individus qui composent une société. Il faut démontrer que si toutes ces instances ne sont jamais si éloignées les unes des autres, c’est parce qu’elles procèdent d’une même logique. Il va de soi que nous emprunterons les analyses d’auteurs qui ont porté un regard sur différents moments historiques constitutifs d’une médecine sociale. Vous les retrouverez en notes.

Le glissement d’une raison à une autre : ce qui rend possible la modernité

Le pouvoir politique, pour se maintenir, pour être validé, doit se donner les moyens entre autres de perpétuer l’enrichissement de la nation. Historiquement, l’enrichissement des nations dont nous ferons mention, la France, l’Allemagne et l’Angleterre, a été rendu possible, entre autres, par le développement d’échanges marchands. Pour ce faire, ces nations ont dû développer une attention particulière au renouvellement et au maintien de la capacité de travail de ses travailleurs, aux forces productives qu’ils constituent. C’est la nécessité de penser en termes d’économie politique qui a servi de terreau au développement de ce qui est devenu la médecine sociale. C’est à l’origine une science d’État. Pour saisir ce mouvement, ce changement, considérons ce qui semble être l’un des moteurs de cette nouvelle manière d’envisager le gouvernement.

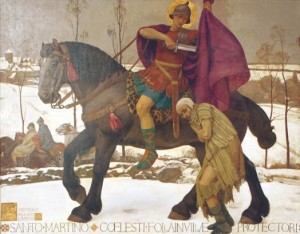

Autour du 16ème siècle, un premier glissement s’opère : l’ancien pouvoir féodal qui s’appliquait principalement aux biens infléchit son emprise en direction des corps, des populations. Le pouvoir féodal était un pouvoir limité par la personne-même du roi, il se limitait, théoriquement, à assurer que ce qui revient de droit au souverain lui soit bien réservé, versé. Ce pouvoir se basait sur le droit et avait le monopole de la sanction et du châtiment. En matière d’ordre et de santé, il n’avait d’autres préoccupations que de couper ce qui dépasse : à cette époque, on enferme au même endroit les fous, les mendiants et les criminels. En cas d’épidémie, on se contente de contenir militairement, par la quarantaine, les foyers de contagion. Il n’existe pas encore, à ce moment, de volonté gestionnaire ségrégative. Les moyens manquent. Parce qu’il n’existe pas non plus de cartographie concrète des individus qui composent le corps social, de leurs conditions de vies. D’une certaine manière, ces pouvoirs politiques sont relativement aveugles aux réalités qu’ils gouvernent.

Mais cette manière de gouverner va se déplacer, se modifier petit à petit dans le courant des 17ème et 18ème siècles. Ces transformations s’opèrent principalement sous l’effet du développement des échanges économiques entre les différents pays d’Europe. Le capital et les flux de marchandises augmentent, les travailleurs se déplacent. Émerge alors une science d’État qui se donne pour but non plus de gouverner en s’assurant que ce qui appartient au roi lui revient, mais de gouverner en fonction de ce qui peut augmenter les richesses. Le principe d’organisation d’une société dans le but de produire et augmenter les richesses d’une nation prend le pas sur une organisation sociale centrée sur la personne du souverain dont découle les droits et devoirs de chacun. Un savoir s’élabore dont l’objet est l’État lui-même et les moyens qu’il doit mettre en œuvre pour se maintenir. Sur la base de cette science et dans un contexte économique précapitaliste commence à se développer une attention aux flux monétaires, aux marchandises et aux activités productives des populations. Cette attention a pour but de se donner les moyens d’accroître la masse monétaire mais aussi la population productive. C’est de là que vient la préoccupation sanitaire du pouvoir. Pour répondre à cette préoccupation, à cette nécessité historique et politique, il faut créer de nouveaux outils. Des outils statistiques sont mis en place pour permettre de comptabiliser l’état de morbidité (1) de la population et son potentiel productif. On se met à recenser et à calculer les naissances et la mortalité par lieux géographiques, en fonction des contraintes liées aux milieux de vie, aux conditions de travail… Apparaît alors ce que nous pourrions nommer un médecin social, en rapport direct avec le développement économique de cette époque. En Allemagne, par exemple, une « police médicale » est créée qui a pour mission d’observer la morbidité de la population sur la base des chiffres donnés par les hôpitaux. Et, en toute logique, l’État va normaliser la pratique médicale. Le médecin sera le premier individu normalisé, avant même que cela ne s’applique aux malades. Petit à petit, un ordre médical hiérarchisé se met en place avec des médecins administrateurs de la santé de la population. La responsabilité des médecins est engagée dans le maintien de la santé d’une population, parce qu’ils sont investis de ce rôle par le pouvoir. C’est leur fonction, ils doivent donc en rendre des comptes au pouvoir qui les a mandatés dans cette mission. C’est cet emboîtement des différents niveaux de responsabilité des médecins qui fabrique ce que l’on pourrait nommer une médecine d’État. La médecine d’État est bureaucratique et étatique avant de devenir une pratique clinique.

S’ouvre alors un champ d’action illimité à l’exercice d’un pouvoir médical. En effet, tous les domaines de gestion et d’action sur une société peuvent et vont devenir objets d’étude et d’expérimentation. Et tout cela s’organise dans un but d’amélioration de l’état de santé de la population pour faire augmenter les richesses de l’État.

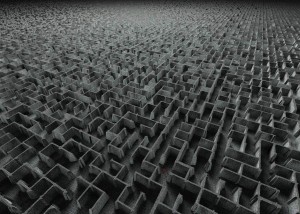

La vision des gouvernants doit changer d’échelle, ou plutôt doit s’adapter à celle qu’ils ambitionnent de pouvoir construire et gérer. On passe d’un ensemble de petits territoires, de petites féodalités à l’idée d’une nation qui s’unifie. Dans le même temps, il faut créer les moyens de porter un regard sur l’ensemble de la population. On observe alors l’apparition puis l’extension d’outils visant à alimenter un système d’analyse et d’expertise de tous les endroits du monde social.

L’hygiénisme

Le pouvoir s’est doté, par le biais des médecins sociaux, des moyens de diffuser une idéologie et d’intervenir là où jusqu’alors il n’intervenait pas, charge aux différents techniciens et scientifiques de donner de la matière pour alimenter la machine, pour remplir ces fonctions. C’est le cadre du positivisme qui va servir de matrice à la diffusion d’une nouvelle idéologie médicale, lui donner les moyens de se développer et d’être admise. Le positivisme, c’est l’idée que l’ensemble des connaissances et savoirs en se développant concourent inéluctablement à un mieux-être et amènent obligatoirement un progrès social. C’est ce cadre qui donne les moyens à la médecine moderne de se développer et de s’imposer.

À la fin du 18ème, et au début du 19ème, on peut repérer un nouveau tournant dans les manières de gérer une population, toujours dans cette visée de maintien et de reproduction de sa force de travail. Se dessine cette drôle de science qu’est l’hygiénisme.

Jusqu’alors, dans les cas d’épidémies, on avait le recours à la quarantaine, un vieux modèle de gestion hérité du Moyen-Âge, une sorte de plan d’urgence par la prise de différentes mesures pour éviter la propagation. En état de quarantaine, personne ne devait sortir de chez lui, la ville était compartimentée, chaque secteur était surveillé par un fonctionnaire. Ledit fonctionnaire était chargé de rapporter ses observations quotidiennement à la mairie de sorte que les informations soient centralisées. Les surveillants inspectaient chaque maison chaque jour pour recenser les personnes encore vivantes et les mortes. Le scénario d’urgence était rodé, chacun.e savait ce qu’il fallait faire : les habitants devaient se montrer à leur fenêtre au passage de l’inspecteur. Une personne qui ne se montrait pas était considérée comme malade ou morte, ce qui était équivalent.

On observe chacun pour le mettre du bon côté, ou du mauvais, c’est selon. C’est une gestion militaire qui prend le pas dans une forme de contention sociale. La médecine urbaine moderne n’est jamais qu’une « amélioration », que l’aboutissement de la politique de quarantaine du Moyen-Âge. Il reste encore des étapes à franchir pour reconnaître notre modèle, nos institutions de gestion, et les acteurs du médico-social. Car contenir la maladie n’est pas encore avoir les moyens d’influer sur elle ou de prévenir son apparition. Pour ce faire, il faut développer des moyens techniques, encore et toujours.

Ces nouveaux moyens techniques, ces outils nécessaires à la compréhension de l’émergence d’une épidémie, ce sont les médecins qui vont les proposer après avoir étudié et analysé les milieux dans lesquels se développent les maladies physiques ou mentales. En s’appuyant sur ces éléments, sur la base de l’étude des terrains et conditions propices à l’émergence des maladies, ils proposent un nouveau modus operandi: agir directement sur le milieu social. C’est la racine de l’hygiénisme.

Les médecins s’entourent dans leurs études de techniciens et d’experts dont le domaine n’est pas le leur jusqu’ici. Ils ont besoin d’étudier la chimie notamment, pour comprendre la composition de l’eau ou de l’air afin de définir les milieux malsains, dans le but de les supprimer. Il faut donc se rendre sur le terrain, d’abord pour cartographier les conditions de vie des personnes qui composent le monde social. Puis inventer des moyens d’action sur lesdites conditions. Enfin, il faut se donner les moyens de propager les nouvelles conceptions de la bonne santé. Ce qui induit notamment le fait d’aller à l’encontre des pratiques populaires, de détacher les populations de leur attachement aux techniques traditionnelles de médication qui sont les leurs. C’est dans cette optique que sont créés certains journaux dont deux qui seront très largement diffusés fin 18ème, début 19ème, La gazette de santé et Les annales de médecine et d’hygiène sociale. En 1777, on pouvait lire dans La gazette : « La médecine mise entre les mains de tout le monde (serait comme) une épée mise entre les mains d’un fou« . L’idéologie est en marche, la santé appartient aux médecins, il va falloir s’y faire, c’est parti pour durer.

À cette époque, la grande entreprise de la médecine est d’arriver à distinguer les différentes phases d’une maladie, à isoler ses différents symptômes, à apprendre à les reconnaître. Le raisonnement anticipateur se systématise et l’idée de prévention commence à germer dans la tête des médecins du corps social.

Dans cette idée naissante de prévention on entrevoit ce qui va devenir l’assistance d’État. Cette assistance peut être vue avant tout comme préventive.

Mais avec la politique assistantielle se met en place aussi une politique assurancielle. Les tailleurs de pierre londoniens par exemple, fin 18ème, ont obtenu une assurance maladie et la reconnaissance des accidents liés à leur travail. La reconnaissance de l’impact du milieu professionnel et des risques qui lui sont liés apparaît concernant les affections touchant les travailleurs. Cependant, l’accord stipule que si un tailleur de pierre mène une mauvaise vie qui l’handicape dans son travail, l’assurance ne fonctionne pas. Les travailleurs ont donc à s’observer, à mettre en place une forme d’autocontrôle pour que l’assurance fonctionne. « L’ouvrier devient comptable de son corps, surveillé par le maître, pour mieux garantir le travail. » (2) De l’idée de contrôler le corps de la cité, d’en assurer la santé, découle une responsabilité de chacun.e dans l’entretien de son propre corps, selon les normes de l’idéologie médicale en vogue à ce moment-là. Et il s’agit bien évidemment d’assurer les moyens de la production bien plus que d’assurer le travailleur lui-même ou sa santé. Voilà le rôle que la médecine sociale remplit. Voilà la mission dont elle cherche à être investie.

La médecine sociale

Ce n’est pas un hasard si toutes ces réorganisations de la science médicale vers la constitution d’une médecine sociale se produisent entre le 18ème et 19ème siècles. Les zones urbaines voient leurs populations doubler ou tripler. Au cours du 18ème, la révérence à l’égard du médecin a progressé, le corps médical a acquis du crédit et un rôle social plus important. La profession a vu ses effectifs augmenter de manière conséquente. Dans Paris au début du 18ème, on dénombre moins de 100 médecins quand on en compte 172 en 1789. L’effectif des chirurgiens passe de 235 en 1715 à 466 en 1789. Bon nombre de médecins, grâce à la notabilité due à leur fonction, accèdent à une reconnaissance publique, ont un rôle politique de représentation, deviennent académiciens des sciences ou responsables d’une chaire d’hygiène, etc…

Avec cette explosion des zones urbaines, la médecine sociale balbutiante va trouver le terrain parfait pour appliquer ses nouveaux concepts et faire ses armes au contact de la population. Il est vrai que la réalité de la vie en ville à cette époque, l’entassement des travailleurs pauvres dans des conditions misérables donne aux médecins de quoi s’exercer et être justifiés pour cent ans.

En 1832, à Paris notamment, une épidémie de choléra se déclare. Les populations pauvres des villes sont identifiées comme un danger. Pasteur a décrit les conditions nécessaires à la prolifération des microbes. Il convient de répertorier tous les logements de Paris. Voilà la raison de la création d’un « casier sanitaire des maisons de Paris ». Ce casier sanitaire répertorie tous les habitats selon des critères de salubrité, en fonction de l’alimentation en eau, du système d’évacuation des vidanges… Ces données compilées et croisées avec la description des conditions de vie des habitants permettent d’identifier clairement les causes de l’apparition des maladies. Donc, potentiellement, d’exercer un contrôle sur leur émergence et leur propagation. On voit ici, avec l’apparition de la statistique locale et démographique comme outil, naître l’ancêtre de l’INSEE. Garantir la non-éradication des travailleurs comme forces productives par les conditions qui leur sont faites et protéger les riches d’une contamination devient un enjeu majeur. Il faut donc continuer la grande entreprise des hygiénistes, diffuser encore et toujours les pratiques d’hygiène dans les foyers, dans les familles, enseigner aux gens comment se prémunir des maladies, comment se « soigner de leur misère ».

Au sein même des villes, des lignes de démarcation sont établies, on assigne des quartiers distincts aux populations pauvres et aux populations riches. En Angleterre, c’est par la « loi des pauvres » que s’instaurera une assistance médicale pour les populations nécessiteuses, et ce faisant, permettra d’assurer la matérialisation d’un cordon sanitaire entre les populations pauvres et les riches qui ont les moyens de refuser d’être contaminés. Avec la politique d’assistance s’instaure et se matérialise un contrôle des populations pauvres. Tout au long du 19ème, les fonctions et les champs d’application de cette politique d’assistance, donc de contrôle, vont en s’élargissant. En Angleterre, toujours avec la « loi des pauvres » par exemple, est mis en place un système d’obligation à la vaccination, avec contrôle, un registre des épidémies est créé avec obligation de déclarer les porteurs de maladies dangereuses, les lieux insalubres sont identifiés et détruits au besoin.

La médecine sociale, qui prend pour objet d’étude et d’expérimentation non pas les corps, mais les milieux dans lesquels les corps évoluent est une science appliquée aux éléments desdits milieux. Les médecins étudient l’air, l’eau, les habitats, les principes de la fermentation…. C’est cette médecine qui ouvre la voie à l’organisation de l’espace public. Son champ d’étude et d’action intéresse et sera repris par les techniciens d’autres corps de métier. En 1901, un architecte déclare: « Actuellement, l’hygiène est Dieu, le médecin son prophète et l’architecte obéit à leurs prescriptions; on lui demande de la place, de l’air et de l’eau à tous les étages. » (3) Dans le cadre de leurs études, les apprentis architectes suivent des cours d’hygiène sous les trois intitulés suivants : anatomie et physiologie ; étude de l’influence du milieu sur l’homme ; conditions d’hygiène auxquelles l’architecte doit penser pour les hommes et animaux dans l’aménagement de l’habitation. Paris abritera quelques exemples de bâtiments hygiéniques. C’est d’ailleurs, et sans surprise, l’entreprise philanthropique des frères Rothschild qui finance en 1905 la création des HBM, les habitats bon marché. Là encore, la préoccupation hygiénique rencontre la préoccupation sociale, et les riches croulant sous les millions peuvent s’offrir le titre de philanthropes tout en s’assurant une main d’œuvre en « bonne santé ». C’est dans ce même mouvement que le baron Haussmann, préfet de Paris fait construire les premiers asiles d’aliéné.es que sont Auxerre et Sainte-Anne, refait un plan de la capitale et réorganise ses équipements en alimentation d’eau et égouts…

On voit bien se dessiner clairement la répartition des rôles entre les différents acteurs du politique. Il n’y a pas que le médecin ou le policier qui ont la charge d’organiser et de gérer la santé de la population, mais bien un ensemble de corps de métier.

En France, en 1930, la tuberculose est une préoccupation sanitaire importante. Constat est fait qu’elle est une conséquence de la situation économique des personnes qui la déclarent. La tuberculose est née en pleine révolution industrielle. Elle s’est développée autour de 1850 et a fait des ravages jusqu’en 1900. L’OPHS (Office Publique d’Hygiène Sociale) naît en 1926-27, créé par la fondation Rockefeller. Les dispensaires de l’OPHS sont créés pour être exclusivement dédiés à la lutte contre la tuberculose. Ces dispensaires sont l’un des exemples les plus parlants de l’avènement de la médecine sociale. Chaque dispensaire était conçu autour d’un secteur tenu par un médecin et des « infirmières visiteuses ». À Paris, on comptait 30 de ces dispensaires. Chaque habitant était affilié à un OPHS et n’avait donc pas le droit d’aller dans un autre centre que celui dont il dépendait. C’est sur le même modèle que fonctionne le secteur psychiatrique actuel. Dans la lutte contre la tuberculose, les dispensaires ont été les yeux des médecins de cabinet, car ce dispositif était le seul qui permette, par son ouverture sur la ville, de localiser les foyers de propagation directement, en visitant les habitats par exemple avec les « infirmières visiteuses ».

C’est sur les structures et le fonctionnement de ce système de lutte anti-tuberculose qu’a été calqué notre système d’hygiène mentale de secteur. Dans l’ancien modèle de l’asile, le médecin directeur exerçait son pouvoir et sa supériorité morale sur quelques centaines d’aliéné.es mais ne mettait en œuvre concrètement aucune technique de soin pour traiter les maux qui les avaient conduits là. Les enfermé.es était censé.es retrouver la raison par la soumission à un ordre disciplinaire calqué sur l’idée d’un ordre social parfait. Le médecin directeur proposait l’imposition de ce modèle d’ordre moral et social parfait pour tout traitement, et avait à sa disposition, pour mater les récalcitrant.es à ce grand projet, des moyens de contraintes violents. Les premiers psychotropes n’arriveront pas avant une trentaine d’années encore, c’est vraiment le bordel dans les asiles. Mais les aliénistes, qui sont doucement en train de se métamorphoser en psychiatres, vont puiser dans la pratique médico-sociale créée par les médecins des OPHS leurs techniques et leurs outils modernes. Les psychiatres s’installeront dans les murs des OPHS. Les premières assistantes sociales seront issues pour une part des infirmières visiteuses. L’ouverture sur la ville, le contrôle de tout un chacun pour empêcher la mort systématique des travailleurs atteints de tuberculose a présidé à l’élaboration d’un maillage social précis et efficace. Il servira d’assise à l’emprise du médico-social à venir. La tuberculose endiguée, les compétences de repérage et de contrôle générées par la lutte contre sa propagation ne sont pas perdues pour tout le monde. Ces compétences, non négligeables en termes de gestion de population à risque, d’emprise dans la ville, et de prévention, iront s’élargissant au fur et à mesure, et nourriront les pratiques des acteurs de la protection de l’enfance puis de l’hygiène mentale.

La médecine s’applique enfin au corps des pauvres comme pour finir son emprise.

Ces différents moments décrits plus haut tissent le maillage de ce qu’est aujourd’hui l’assistance d’État. Les administrations telles que la CAF, Pôle emploi, les secteurs psychiatriques, la médecine du travail, les IME (instituts médico-éducatifs), ou la Sécurité Sociale et bien d’autres encore, sont les héritières de cette médecine sociale. Il n’est pas inutile de rappeler cela au moment où ceux qui nous donnent les miettes qui nous permettent de survivre se laissent aller à nous traiter de parasites. Il ne faut pas s’y tromper, même si certaines de ces administrations nous donnent effectivement des moyens de survie supplémentaires, elles existent en premier lieu pour assurer une main d’œuvre, et promettre que l’on nous trouvera bien là où le pouvoir l’entend, quand il l’entend.

K.

Notes :

(1) Morbidité : nombre (absolu ou relatif) des malades dans un groupe donné et pendant un temps déterminé. Définition extraite du Robert 2006. (retour au texte)

(2) G. Vigarello, « L’hygiène des lumières », in Les hygiénistes, Belin, 2001, p. 33. (retour au texte)

(3) P. Mory, « Architecture et hygiénisme à Paris au début du XXème siècle. L’architecte entre savoir médical et pouvoir politique », in Les hygiénistes, op. cit., p. 145. (retour au texte)

*Allez ! Ne me dîtes pas que vous ne les connaissez pas ces acronymes.

*Allez ! Ne me dîtes pas que vous ne les connaissez pas ces acronymes.