Remuer les fossiles du fond de la cave, bousculer les peurs, se poser des challenges pour que les rapports changent…Voilà tout ce qu’a provoqué chez moi ma rencontre avec tout d’abord ce journal sous forme de papier, puis avec les personnes qui sont derrière. De fil en aiguille, nous sommes devenus pour ainsi dire proches. Le fait de pouvoir échanger nos ressentis, nos idées au sujet de la psychiatrie, m’a franchement bousculée de l’intérieur pour qu’enfin je puisse agir et découdre fil par fil ce que la douleur avait su tisser méticuleusement, sournoisement.

Jusqu’ici, il n’y avait pas de place en moi pour une quelconque lutte ou une profonde réflexion. J’étais un peu comme une fantôme parmi les têtes pensantes. Les discussions politiques me saoulaient étant donné que je n’y comprenais que dalle. Sans doute par manque de culture mais avant tout par manque d’intérêt. Ouvrir un journal, c’était comme essayer de m’informer sur un monde qui n’était pas le mien, toutes ces informations incompréhensibles me ramenaient quelques années en arrière, le cul sur une chaise d’école et la tête en l’air. Mais pourquoi la tête en l’air ? Pour fuir le fait que l’on m’a bien fait comprendre que je n’étais pas à la hauteur des « autres », pour fuir l’autorité et leur obligation à faire bosser mon cerveau dans leur sens. Ils m’ont crue bête et incapable. Un cerveau vide, alors qu’en fait, ils ne savaient pas que ça grouillait d’infos là-haut et que, de ce fait, il n’y avait pas de place pour le reste. J’étais envahie par mes problèmes personnels, alors essayer de me bourriner le crâne avec des dates insignifiantes ou me faire appliquer le théorème de Pythagore sans même me faire comprendre pourquoi, c’était vraiment mal me connaître.

Je suis de celles et ceux qui, pendant toutes ces années, ont réalisé de très belles illustrations dans les marges de leurs cahiers. La marge, là où on se sentait le mieux : vous êtes tous des cons, enfin surtout là où l’on nous a mis.es : t’es trop nul, tu ne serviras à rien dans ce monde. Alors à force que l’éducation nationale t’humilie en public avec tes copies rendues en dernier, ta sous-note entourée nerveusement de rouge, et les autres abruti.es qui pouffent de rire en cœur, tu finis vraiment par y croire, que t’es une sous-merde.

À vous qui jouissez du spectacle d’une personne humiliée alors qu’elle bouffe la terre,

À vous qui jouissez du spectacle d’une personne humiliée alors qu’elle bouffe la terre,

À vous qui vous servez de votre grande capacité à apprendre, à comprendre, pour exercer un rapport de force,

À toutes celles et ceux qui se servent d’autrui comme d’un marchepied vers le podium,

À vous qui usez de votre science pour exister et qui exercez, consciemment ou pas, ce que l’on nomme la domination,

À toutes celles et ceux qui se sont tus par crainte que l’on découvre leur ignorance, leur faiblesse,

À vous-mêmes qui avez profité du fait que j’ai osé poser les questions auxquelles vous n’aviez pas de réponse, en faisant mine d’être de ceux qui comprennent, d’être dans le rang de l’élite,

Méfiez-vous de la bête blessée.

Vous pensez que j’incarne la loose et que je vaux moins que vous. Mais j’ai un tas de choses dont vous n’imaginez même pas le goût et je vous maudis.

Quand j’ouvre un journal, il y a un tas de sales choses qui me remontent à la gueule. Cette petite voix qui est la mienne me répète en boucle des trucs très sympathiques du style : je ne comprends pas et de toute façon, je n’ai jamais rien compris, j’ai tellement de retard en terme de culture qu’il faudrait que je reprenne tout à zéro. Il y a quelques années, j’ai compris que si je n’arrivais pas à m’intéresser à la politique, c’était à cause de tout ce qui me bouffait le crâne : mes problèmes personnels et mes angoisses ne laissaient de place à rien d’autre. En conséquence, atteindre un niveau de concentration minimum me demandait et me demande encore un effort considérable. Faire du forcing me rappelait trop les coups de règle en métal sur les doigts. À partir de là, j’ai commencé à arrêter de m’en vouloir, une petite paix s’installa en moi.

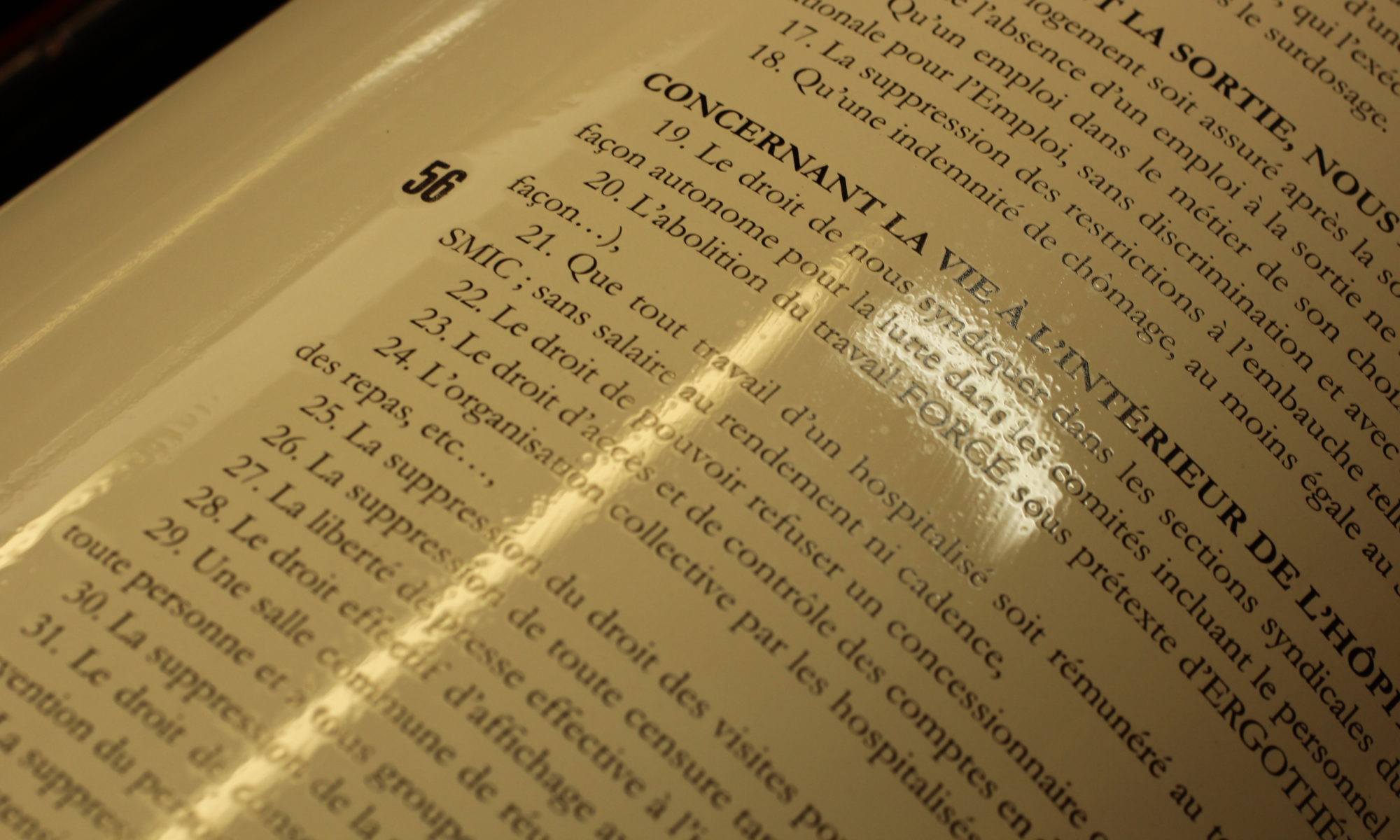

Mais cela ne réglait pas le problème, il y avait toujours cette flamme éteinte au milieu de ma gamberge, je voulais m’informer, m’intéresser mais rien, pas même une allumette au fond de la poche… Un jour, dans un moment de bad, un ami me donna le n°3 de Sans Remède… étincelle.

Avant tout, j’eu un sentiment de soulagement. Je n’étais donc pas la seule proche de psychiatrisé.e au monde (hors cercle familial). Des personnes mettaient leurs vécus, leur rage contre la psychiatrie et les institutions sur papier. J’avais un livre de chevet, mais les articles théoriques ne me touchaient alors pas encore.

Quand j’ai participé à la création du numéro 4, ce fut en premier temps pour verbaliser ce que j’avais dans les tripes. Le témoignage que j’ai écrit, c’était un grand nettoyage intérieur. Puis il y a eu ces discussions, ces analyses, ces références qui m’embrouillaient encore beaucoup et sur ces quinze jours passés ensemble, nombreux sont les moments où j’ai décroché. Rome ne s’est pas faite en un jour comme dirait l’autre.

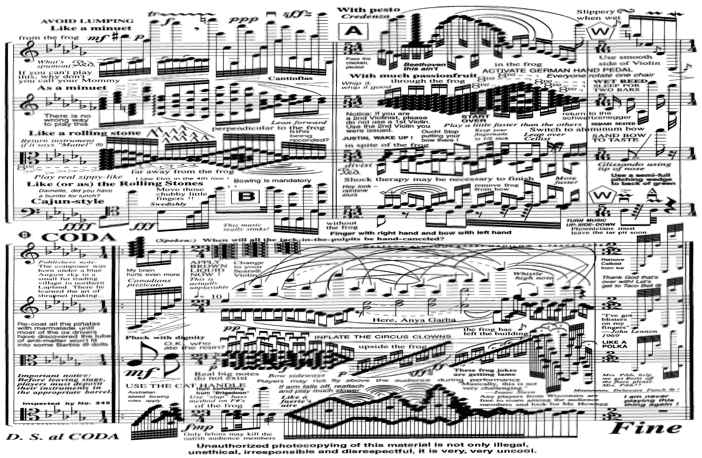

Depuis, il y a eu ma première émission de radio, des discussions dans tous les sens, des rencontres non-mixtes, un premier pas vers le féminisme. Puis, il y a eu la musique, transformant deux amitiés en un truc indéfinissable… À niquer des cahiers entiers posés sur un burlingue pendant des heures, volets fermés. À retourner les mots comme une peau de lapin et enfin tout dégobiller généreusement sur une scène en palettes.

Toutes ces choses énormes accompagnées du temps, aussi court soit il, font qu’une porte s’est ouverte, tranquille, centimètres par centimètres et que petit à petit je regarde ce qui se passe de l’autre côté, j’observe et ça m’intéresse. Alors j’y vais à tâtons, je lis un peu plus, j’essaye d’analyser, de penser par mes propres moyens en m’aidant des autres, je me forge une opinion. Maintenant que j’ai commencé à dompter mes angoisses et à ne plus les autoriser à me bouffer, j’ai de la place pour le reste. J’ai surtout compris que je pouvais faire de mes douleurs un cheval de bataille et non plus un faire-valoir. J’ai compris que la rage que j’avais ne pouvait plus indéfiniment se retourner contre moi, qu’il fallait que j’ouvre les yeux sur ce monde qui l’avait fabriquée, qu’il était l’heure pour lui de récolter la colère semée. J’ai compris que mon carburant alimentait un moteur tout pérave, celui qui tourne à l’envers et qu’en conclusion, il allait falloir le benner à la casse pour m’en fabriquer un neuf, même si cela devait prendre des années. J’ai compris.

Quand t’écris un témoignage, il y a toujours un manque de pudeur. Il est mêlé au plaisir de sortir de sa carcasse tout ce qui ne ressemble pas à des mots, mais plutôt du vécu, des émotions, du ressenti. Alors tout ce mélange de choses impalpables est parfois difficile à analyser tant que tu ne l’auras pas écrit noir sur blanc. Au moment où j’écris, j’hésite encore à ce que des personnes me lisent, il me vient fréquemment à l’idée que je devrais peut-être garder tout cela pour ma tronche. Ce qui me fait tenir, c’est que je me souviens de l’impact que certains témoignages ont eu sur moi. La verbalisation d’états tels que l’euphorie extrême m’a permis de mieux comprendre certains fonctionnements, j’ai été soulagée de me reconnaître ici et là, de voir comment certaines personnes réagissent ou pas… Tout cela me fait dire que ce que j’écris ici, ce n’est pas du divertissement, et que si ça peut provoquer des choses chez les gens, et bien, c’est déjà ça.

S.W.