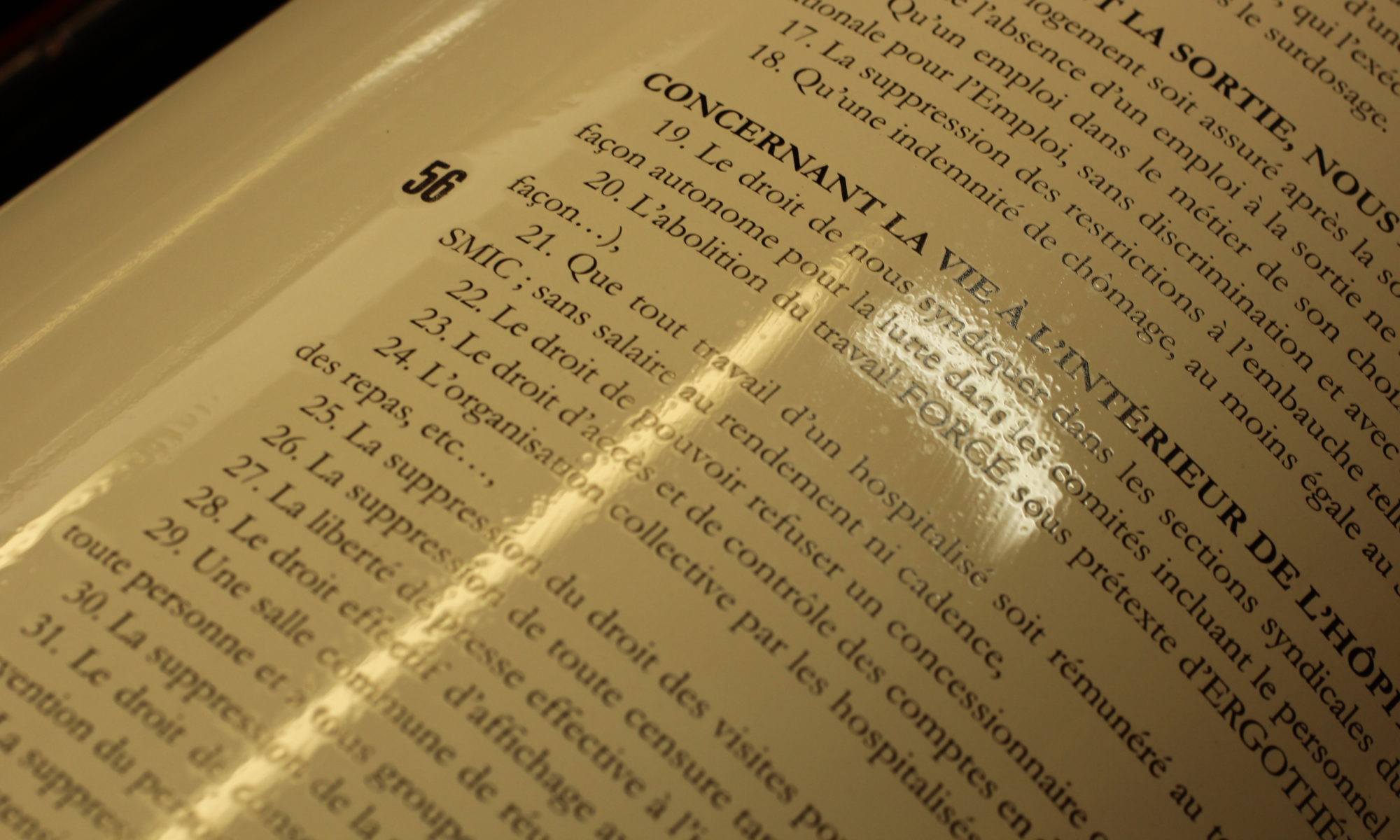

Ce qui fait suite est le récit d’un couple ayant subi plusieurs hospitalisations sous contrainte. Ils nous ont envoyé cette lettre et tiennent à préciser qu’ils étaient sous l’emprise des médicaments lors de sa rédaction, ce qui explique son caractère brouillon, qui ne nous avait pourtant pas heurtés. Ils nous ont aussi fait part de leur grande « souffrance psychique , souffrance due aux traitements reçus pendant leur internement« .

Depuis leur sortie, ils sont tous deux soumis à un « programme de soins sous contrainte », et ce pour une durée d’un an, sur décision de leur psychiatre respectif. J. doit rester chez lui car les infirmiers se pointent trois fois par jour pour l’obliger à prendre ses médicaments. Il doit aussi se rendre au CMP (Centre médico- psychologique) tous les quinze jours pour se faire administrer des neuroleptiques sous forme de piqûre retard. Se rajoute à cela une visite mensuelle, elle aussi obligatoire, chez un psychiatre afin « d’ajuster » son traite- ment. Et bien entendu, si soustraction il y a à l’une de ces astreintes, c’est le retour à la case internement. De son côté, A. doit se rendre chaque mois chez un autre psychiatre et suivre son traitement.

On perçoit quelque peu ce que la nouvelle loi permet, dans son volet « soins sans consentement en ambulatoire »…

Après avoir été moult fois hospitalisés de plusieurs manières à Paris et ayant fait le choix avec mon époux de venir vivre à Soucy, l’enfer recommence avec deux mesures préfectorales d’enfermement psychiatrique d’office. Le 27 janvier 2012, la gendarmerie et la mairesse de Soucy se présentent à notre domicile pour nous séparer et nous éloigner loin l’un de l’autre, afin, j’espère qu’ils n’en sont pas conscients, de nous y faire souffrir pendant un mois et demi. Moi, A. à l’unité Henry Hey et J. au CHSY d’Auxerre. Ces mesures d’enfermement ressemblent plus à une détention dans un univers carcéral qu’à un lieu de soins, si tant est besoin de soins il y ait.

Nous en sommes arrivés là car nous avions cessé nos traitements médicamenteux, tellement heureux d’avoir pu quitter Paris pour vivre à la campagne et enfin donner un sens à notre vie commune.

À l’hôpital, les conditions de vie sont répressives et totalement judiciarisées. C’est pourquoi il est urgent d’agir, pour remettre chaque compétence à sa juste place et ne pas faire de la psychiatrie une médecine toute puissante, comme c’est le cas en ce moment. Certains peuvent penser à ce titre, que la création de l’institution du juge des libertés et de la détention est une avancée considérable. En réalité, cette nouvelle loi est bien hypocrite. Elle ne constitue en rien une avancée des droits et des libertés publiques pour le patient hospitalisé. Par exemple, pour ce qui concerne J., mon époux, lors de sa seconde HO du 8 juin 2012, il s’est vu aller devant les juges des libertés comme la loi le prévoit. Il a demandé une contre-expertise psychiatrique. Elle lui a été accordée,mais a été à sa charge. Depuis et comme au début de son hospitalisation, il n’a eu de cesse de recevoir brimade sur brimade, humiliation sur humiliation. Ceci sans raison car son comportement est irréprochable et sa saisine relève de l’application de la loi.

Pour ce qui me concerne et l’hospitalisation du 27 janvier 2012, j’ai été placée en chambre d’isolement pendant dix jours alors que mon comportement était calme, afin de rater la date de l’audience devant le juge des libertés. Cette audience m’a finalement été accordée ultérieurement.

En ce qui concerne la seconde hospitalisation de mon époux, il faut vous dire que la contre-expertise a permis à la préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) de justifier la prolongation de son hospitalisation d’office le mardi 10 juillet 2012 pour un mois ou plus, alors que tout le monde pensait que l’ARS et la préfecture lèveraient à cette date la mesure d’hospitalisation complète. Les conditions de vie des patients, hospitalisés ou non, dépendants de la médecine psychiatrique sont totalement carcérales et répressives.

Les atteintes à la dignité des patients sont quotidiennes et absurdes et non-fondées. Je crois qu’il serait urgent de déjudiciariser la psychiatrie ce qui n’empêcherait pas -dans certains cas si besoin était- de faire appel à la justice.

Enfin, la charte des patients (hospitalisés ou non) soignés en psychiatrie est violée dans son application chaque jour. Par exemple, dans le cas de mon époux, il se voit interdit de choisir librement son médecin. Cette situation a pour conséquence de mauvaises relations patient-médecin. Ce dernier augmentant la médicamentation de mon époux de façon scandaleuse, dangereuse car inadaptée. Il s’ensuit un rapport de force conflictuel (entre le médecin psychiatre et mon époux) qui est néfaste pour sa santé et son équilibre.

Depuis le 30 juillet (date de sortie de J. de sa seconde HO),mon époux est totalement épuisé par son traitement et souffre de fortes douleurs au dos (dues certainement au mauvais état des lits en chambre d’isolement et en chambres et à l’inactivité durant un mois et trois semaines de HO) qui ont généré un traitement supplémentaire d’anti-inflammatoires et antalgiques.

Quand tous ces abus seront-ils dénoncés et la situation des « malades psychiatriques » améliorée sérieusement ? À voir ?

A. & J.