Les journées « La liberté est thérapeutique » au squat La Titanik en juin 2010 à Montreuil ont été un déclencheur : depuis, plusieurs rencontres ont eu lieu, mettant en relation des dizaines de personnes mues par le désir de résister à la psychiatrie, dont celle du Mas d’Azil en septembre 2011. Petit retour sur celles de La Borie dans les Cévennes et Marivieille dans la Drôme, avec, intercalé, le témoignage d’un participant à La Borie.

La Borie août 2012

Invitation est lancée un ou deux mois avant avec l’idée de se retrouver sur 5/6 jours autour de questions qui tarraudent, d’institutions qui rebutent, de situations rencontrées, d’alternatives à imaginer, construire…

Invitation est lancée un ou deux mois avant avec l’idée de se retrouver sur 5/6 jours autour de questions qui tarraudent, d’institutions qui rebutent, de situations rencontrées, d’alternatives à imaginer, construire…

Tout cela plus ou moins en résonance avec ce qui est appelé le mouvement antipsychiatrique (1), dans la lignée duquel certains s’inscrivent parfois, du moins en partie…

À La Borie, rien n’était programmé : ces journées ont été ce que les personnes sur place en ont fait.

« Ce que j’aime dans les rencontres qu’il y a eu au Mas ou à La Borie, c’est qu’en fait on se pose beaucoup de questions, on a tout à déconstruire, et il n’y a pas beaucoup d’affirmations (…) on se demande comment on peut faire, c’est le début d’un mouvement, de la renaissance d’un mouvement et ça, c’est super intéressant ! »

« À l’écoute de nos désirs et à l’écoute du désir des autres, sans stigmatisation, sans jugement, d’une manière un peu inconditionnelle. Et du coup, ça libère les imaginaires… » « Moi, je me rouvre petit à petit grâce à ce genre de rencontres et après, toute l’année, avec les permanences (2). Pour moi, c’est hyper important, ça m’a presque sauvé la vie psychique, de rencontrer les gens qui militent sur l’antipsy. » (3)

La beauté du lieu, le temps, la qualité des relations ont créé une alchimie particulière, toute-s sont reparti-e-s gonflées à bloc, avec une patate d’en- fer ! Prêt-e-s à bouger dans leur région…

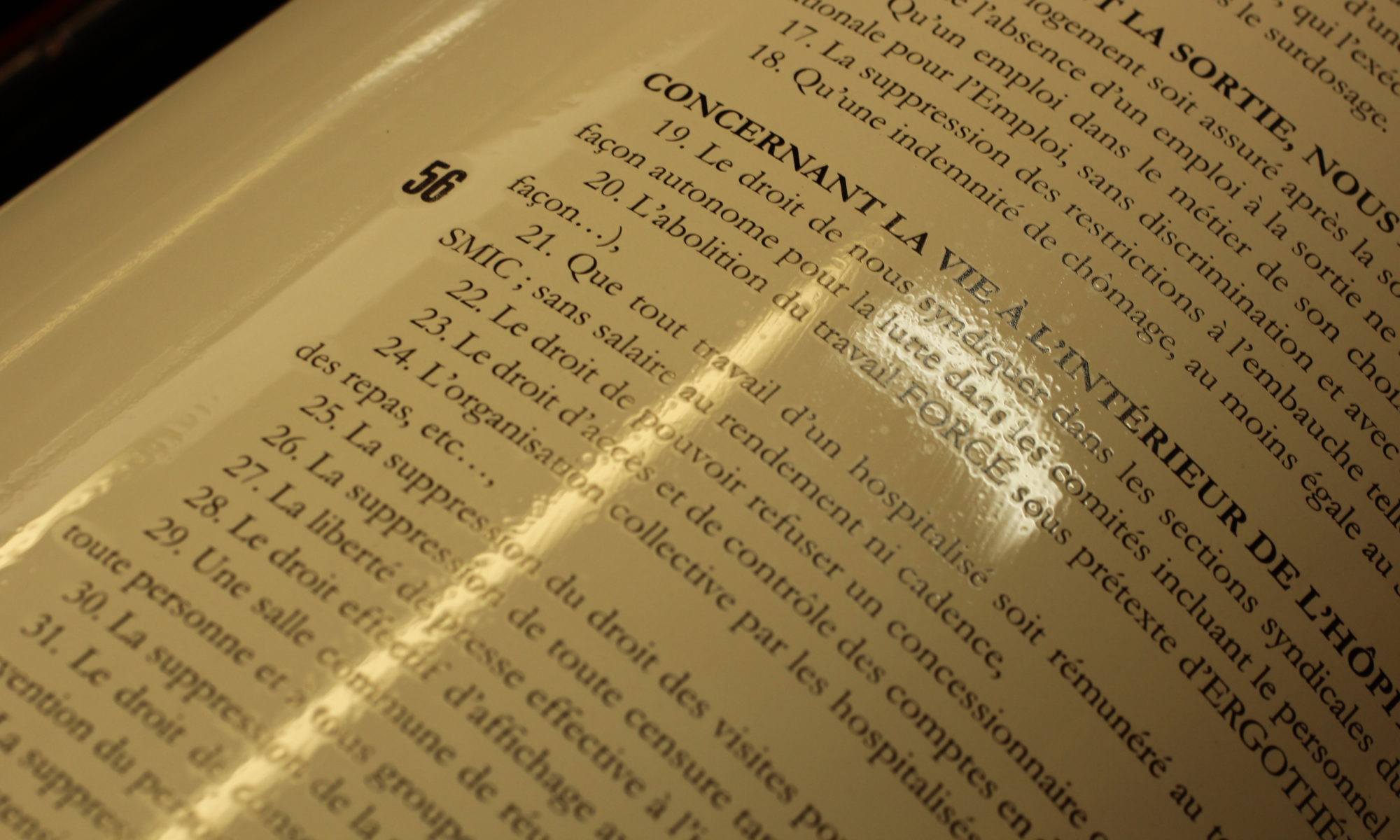

Parmi les ateliers et discussion proposés :

– Question de la cohérence politique. Lutte antipsy, dynamique de recherche autour du soin : quelle réalité à défendre ? Contre quoi / pour quoi se battre ? Comment alternatives et radicalité peuvent elles se compléter et non s’opposer ? Présentation d’ »Icarus project ».

– Dépendances aux psychotropes (médocs / non médocs), expériences de sevrage – si tant est qu’il faille se sevrer, a-t-il été précisé. Discussion en vue de la réalisation d’une brochure sur le sevrage neuroleptiques.

– Discussion sur « Délires et bouffées délirantes ».

– Discussion sur l’enfance / question de l’infantilisation des soigné-e-s.

– Ateliers corporels : yoga, res- piration, expression corporelle, théâtre de l’Opprimé.

Un temps d’émancipation individuelle et collective

A La Borie : plus qu’une fédération des consciences, ce fut une fédération des Imaginaires ; l’élan vital d’une construction des identités ; une Révolution – pour moi – , et j’y ai trouvé une famille Vraie. Chacun – avec ses épreuves de feu de la psychiatrie – a pu, avec une sensibilité touchante, et un éveil tendu vers l’Autre, témoigner de son désir de transformer ses propres expériences en une vacuité de ses vécus ; afin de visualiser la rencontre des regards vers des stades ultérieurs de recomposition politique. Face et contre des réalités effroyables que nous a infligées la psychiatrie et qu’elle nous réserve – Assassine – dans le silence psychotrope de ses hôpitaux-prisons.

Car, purement et simplement, nous visons à sa destruction. Elle-même a voulu nous détruire (servons-nous de sa destruction comme lame de fond), mais cette Grande Faucheuse ne peut venir à bout si facilement d’individus déterminés à ne pas se faire dépecer vivants par le cauchemar dans lequel elle nous entraîne… et nous draine jusque dans ses phantasmes en trompant nos cailloux blancs… et dans lequel nous rêvons les yeux ouverts pour contrer ses projets cannibaliques !

Ainsi, près des méandres d’une rivière où nous nous baignions les corps nus, nous touchions de près la lumière. Nous dormions dans des tentes, d’autres dans un squat, quelques-uns dans un tipi (les rêves, la nuit, peut-être incarnaient dans les corps endormis les âmes des Indiens morts ou sur leur sentier de guerre). Et il y avait, aussi, une yourte où nous nous réunissions le jour comme la nuit pour y échanger nos messages, pour y lire la documentation sur les tables de presse, pour y discuter de l’organisation des ateliers, pour nous y dé- tendre, pour y construire des liens…

D’ailleurs, l’atelier « Cohérence politique » était une touche caméléone qui apportait à notre arc-en-ciel de nouvelles manières de voir et nommer les couleurs. C’était une super-vision des processus créatifs dés- orientés – peut-être ? – vers une co-errance (en recherche de nouvelles pistes…) puisant sa force dans les parcours intermédiaires de chacun (le tirant vers ses propres nuances), un projecteur pour construire un feu, et le braquer sur le projet Icarus… premiers balbutiements (pour sortir de son labyrinthe-en-langue-étrangère), dont la traduction vient, s’acheminera…

Autour, les reliefs couverts de végétation prédisposaient à un socle commun ; le désir conscient de nous déshabiller de nos vêtements de paroles des « Nations civilisées » pour nous dépouiller du superflu et ne plus voir nos regards dans les miroirs : ceux de la société de consommation, et pour lui interdire l’accès à nos incons- cients, pour lui barrer délibérément la route, et pour que nos regards émargent les uns dans les autres. Chacun et chacune s’exprimant librement ; personne ne jugeant l’Autre. Une confiance commune était à l’oeuvre. Une « Œuvre au noir ». Elle rayonnait sa force, et la nuit, au- tour du feu en flammes, le ciel constellé d’étoiles, les silences solitaires et les conversations multiples donnaient au contexte de notre résistance à la psychiatrie l’élan vital d’une lutte contre l’obsession qui nous envisage de son regard de mort.

Nous. Nous portions la vie. Nous transe-portions nos eaux. Parfois, elles coulaient sur nos joues – comme volonté et puissance (sensible) ou bien se retenaient aux chutes de nos pensées. Il y avait aussi l’atelier théâtral axé plus sur les corps (leur langage) que sur les paroles (nous éloquions leurs silences) ; axé sur notre animalité (fauve et /ou herbivore) et notre sens de la spontanéité, de notre imprévisible questionnement intérieur trouvant des réponses dans la danse des sentiments et des émo- tions… dans nos regards se tournant autour, comme des bêtes sauvages… dans le miroir tendu vers l’Autre et son Ailleurs ; pour l’aider à se découvrir, dans ce décalage naturel et vital opérant ses fractures-du-réconciliable en contre-point des postures dé-stéréo-typant le familier-vécu et l’invisibilisant clairement, lorsque nous sommes mis-en-situation. Et un corps retrouvant le Sauvage qui-est-en-lui, ses instincts primitifs, fera tout pour éviter les divertissements ou sa diversion ; pour éviter, de retour dans Babylone (mot de NN.), sa concentration dans les réserves et les captivités des espaces organisés. À cela, s’est ajoutée une expérience rare, et partagée par tous et chacun, lors d’une construction organique d’une machine-humaine (un Inconscient machinique déstructurant nos automatismes) où chacun avait une fonction isolée dans les engrenages – rouages pensants –, dans les agencements collectifs ; fonction isolée mais aussi reliée dans ces rouages libérant la créativité de l’engrenage du corps-rendu-fou en communiquant sa conscience collective, trouvant sa rythmique non-normative dans un assemblage de forces en gestes et en sons ; en images intériorisées du film en développement incorporant le regard extérieur sur sa propre scène de particules élémentaires ou moi peauétisant, s’auto-gestionnant… ce fut un exercice du théâtre de l’Opprimé, impulsé par D. et I…

L’atelier « Délire et bouffées délirantes »; F. m’en a touché quelques mots qui avaient l’intelligence d’y voir du positif,une revendication du délire comme forme organisée–ou vécu pleinement dans un plaisir non-intellectualisé, une expression de l’être touché par la grâce… Mais encore des ateliers d’écriture (avec N.); une écriture à plusieurs voix ; des mots choisis par chacun au hasard de rencontres avec d’autres. Avec des temps de silence où jaillissaient des thèmes – en correspondances et conjonctions – , une recherche qui débouchera sur une édition de nos écrits…

Ces réunions librement choisies, et nos rencontres (alors qu’une mélodie s’élevait au-dessus de nos êtres) se sont déroulées sur 5/6 jours.Elles furent redistribuées –en tributs et en contenus – lors de nos repas et dans nos pas parés d’étoffes… et ailleurs au coeur de l’Autre.Des secrets se créaient. Défaisaient les robes de clarté. D’autres ateliers comme : le sevrage des traitements chimiques (avec R.), les lectures sous la yourte: avec L. et ses slams, A. –féminin A.– conteur clair obscur, P. et ses invocations chamaniques, S. le révolté, A. touchante et touchée, et moi-même électrisé.Les échanges sur la thématique de l’Enfance (ce Sanctuaire en danger) et bien d’autres sujets (qui témoignent de parcours individuels, de corps de textes, de biographies, de nos analyses et de nos identités luttant sans relâche contre l’Empire de la Raison médicalisante)… mots jaculés… comme sous les noisetiers, au bord de la rivière ou dans un champ d’étoiles et de jachères ; de friches à déchiffrer…

Ce fut un temps d’émancipation individuelle et collective, des lieux propices pour affûter nos armes critiques et nos larmes aiguisées enfouissant nos plaies en eaux vives, un champ d’énergies et de désirs, une refonte des Imaginaires pour contrer un Réel connu et dénoncé par tous, pour le démasquer, peindre nos visages de couleurs guerrières; quand les enfants –en liberté– sauvages et beaux, vivaient leurs propres jeux… expérimentaient l’univers tout autour, vaste et profond… d’interdits à transgresser…

Oui,une refonte des Imaginaires sous les frondaisons des arbres et sous la voûte de nos ciels étoilant l’Avenir : nous, météorites aveugles dessinant nos perspectives à dessein ! Pour contrer en nous ce Réel-éprouvé, nos épreuves, et nos preuves…

Quand sur le départ, après avoir plié le camp… les étreintes chaleureuses et amicales et Amoureuses… les embrassades et les mots-derniers échangés, comme changés dans l’instantané; déconstruire la réalité venant, où nous nous retournons vers l’extérieur, vers ses rapports de domination, ses langages totalitaires…

Nous nous renforcions par l’étreinte, dans les tissus de nos mots: enveloppes de silences relâchant sans la dessaisir la force contractée dans un désir de Révolution… La post-psychiatrie, nous la faisons! Défaire –en nous– ce que d’autres veulent faire de (et dans) nos corps, et de nos pensées ! Nos pensées qui osent le magnifique. Sur les ailes du Chant, un Vol de papillons nous attire loin des filets : une autre rencontre est prévue à Marivieille, du 10 au 16 octobre !

Nos rêves sont en colère !

V.

Marivieille, octobre 2012

Un lieu, en petite montagne, dans le Diois, très beau mais avec le soleil estival en moins. Le même principe d’im- provisation totale et la présence d’une quinzaine de personnes qui avaient été à La Borie deux mois avant.

À noter que ces six journées se sont déroulées dans une ambiance de bienveillance collective, de solidarité, avec un grand respect, une grande attention portée les un-e-s aux autres, faisant la « démonstration », s’il en était besoin, qu’en un lieu et un temps donnés des personnes peuvent commencer à changer leurs relations…

Parmi les ateliers et discussions mis en place, des points communs avec La Borie bien sûr et des propositions nouvelles, telle la discussion « Normalité, diagnostics, étiquettes » : interroger la normalité dans toutes ses dimensions : médicale, sociale, politique. Une des fonctions sociales de la normalité : faire en sorte que les personnes normées soient insérées dans le monde du travail et donc soient productives… Le DSM, outil d’enfermement massif dans une idéologie de la normalité, n’a pas manqué d’être évoqué. Une question parmi d’autres : comment avoir entre nous des relations le plus possible débarrassées de ces références au normal ?

Autre moment fort, la discussion sur « Lieu de vie, alternative concrète de survie ». Le groupe a passé en revue toutes les possibilités de faire exister un lieu de vie et/ou d’accueil et a tenté d’apporter des réponses aux multiples questions que cela pose. La question « Un lieu ? Et si oui, lequel ? » dépend avant tout de l’intentionnalité. Premier cas de figure : pas d’intentionnalité déclarée, donc pas de lieu fixe spécifique, les choses se passent alors beaucoup plus dans le quotidien, avec un groupe de personnes aidant à un moment donné une personne « allant mal ». À l’opposé, il y a l’option du lieu d’accueil qui n’existe que pour remplir cette fonction. Mais alors n’est-ce pas recréer un lieu institutionnel ? Avec les options intermédiaires : un lieu fixe, mais qui à côté est aussi une habitation ; un lieu temporaire mis à la disposition d’un groupe de personnes accompagnantes. Une question très liée et qui n’est pas la moindre : celle qui porte sur la qualité des personnes qui accompagnent… (Entre autres, quelle est leur position ? Quelle est leur expérience ?)

Parmi les autres discussions et ateliers proposés : présentation de la technique de la co-écoute (avec mise en pra- tique), présentation de W. Reich en deux temps : éléments biographiques et théoriques, expérimentation), ateliers d’expression et d’exploration corporelle (pour commencer la journée).

Dommage tout de même que la discussion « La lutte antipsy, cohérence politique entre hier et aujourd’hui », n’ayant trouvé personne pour la porter, n’ait finalement pas pu se dérouler. Il semblerait que ce thème provoque un double mouvement collectif d’attraction-répulsion. Mais qu’aurions-nous à gagner à opposer lutte politique contre la psychiatrie et mise en place d’éléments concrets de soutien à des personnes « allant plus ou moins mal », sinon de marcher sur une jambe ?

Quoi qu’il en soit, continuons à faire vivre de telles rencontres, qu’elles soient inorganisées ou plus ou moins pré- parées. Elles tiennent une place importante dans toutes les actions et initiatives de résistance à la psychiatrie, en contribuant notamment à créer une continuité.

J.

Notes:

(1) Ce terme est devenu usuel pour signifier « contre la psychiatrie » mais le fait qu’il fasse référence à des mouvements historiques rend son usage problématique. (retour au texte)

(2) Une permanence « Résister à la psychiatrie », à l’initiative du collectif Sans Remède se tenait jusqu’à récemment au Rémouleur, 106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet. Pour plus d’infos sur les activités du Rémouleur, c’est ici. (retour au texte)

(3) Quelques propos tenus dans le cadre de l’émission L’entonnoir, animée par Denis, avec Nathalie et Malik, sur Radio-Libertaire, 89.4, le mercredi de 9h30 à 10h30. (retour au texte)

ebdomadaire satyrique de nous décrire par le menu les résultats de la « grande étude » sur le sujet promise en 2009 par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. On n’y trouve pas trace d’analyses biologiques, de relevés d’IRM ou de groupe témoin ne serait-ce que pour donner une caution scientifique à l’étude. Non, non, on aura droit aux analyses éclairées d’un sociologue, d’un psychiatre et d’un journaliste pour nous assurer du caractère « mythique », voire carrément pathologique de cette nouvelle « mode ». « Pas mal d’entre nous ont peur de participer à l’étude, de peur de se retrouver en psychiatrie », dénonce un membre du collectif des électrosensibles de France. La psychiatrie, c’est politique, qu’on vous disait…

ebdomadaire satyrique de nous décrire par le menu les résultats de la « grande étude » sur le sujet promise en 2009 par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. On n’y trouve pas trace d’analyses biologiques, de relevés d’IRM ou de groupe témoin ne serait-ce que pour donner une caution scientifique à l’étude. Non, non, on aura droit aux analyses éclairées d’un sociologue, d’un psychiatre et d’un journaliste pour nous assurer du caractère « mythique », voire carrément pathologique de cette nouvelle « mode ». « Pas mal d’entre nous ont peur de participer à l’étude, de peur de se retrouver en psychiatrie », dénonce un membre du collectif des électrosensibles de France. La psychiatrie, c’est politique, qu’on vous disait…